পিওতর ক্রপোৎকিন: কারাগার কি দরকারি?

অচেনা দাগ, ২১-০৭-২০১৯

ভূমিকা: এই রচনাটি উনিশ শতকের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব পিওতর ক্রপোৎকিনের রুশী ও ফরাসি কারাগারে (ইন রাশান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ প্রিজনস) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। ১৮৮৭ সালে লন্ডন থেকে ‘ওয়ার্ড অ্যন্ড ডাউনি’ নামের প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থটি কারাগার সম্পর্কে ক্রপোৎকিনের নিজের অধ্যয়ন। নিজের জীবন তাঁর এই অধ্যয়নের অংশ বটে, কিন্তু কোনোক্রমেই এটি তাঁর কারাস্মৃতি নয়। (আলাদা জীবনস্মৃতি তাঁর আছে: মেমোয়ার্স অফ এ রেভোল্যুশনিস্ট।)

আলোচ্য গ্রন্থটি বরং খোদ কারাগার-অধ্যয়নের মর্মস্পর্শী এক দলিল। ইদানিংকার ইউরোপ-আমেরিকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকা কারাগার-বিলুপ্তি-আন্দোলনের যুক্তিমালার ভিত গড়ে দিয়েছিল দুর্দান্ত এই গ্রন্থ। নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘প্রথম আন্তর্জাতিকের’ সদস্য হওয়ার অপরাধে জেল খেটেছেন ভয়ংকর সব গা-শিউরানো হিম-শীতল অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে। সম্পূর্ণ নির্জনতার ভেতরে। রাশিয়ায় এবং ফ্রান্সে।

অথচ তরুণ বয়সে এই ক্রপোৎকিনই ছিলেন রাশিয়ার বিশাল একটা এলাকার কারা-সংস্কার-কমিশনের সদস্য। জারের রাজকীয় সামরিক বাহিনীর চৌকষ লেফটেন্যান্ট তখন তিনি। সেই কাজ করতে তখনও ঘুরেছিলেন বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কারা-অধ্যয়নের জন্য তিনি মস্কো থেকে পাঁচ হাজার মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে গোটা সাইবেরিয়া ঘুরেছেন। ঘুরেছেন আরো সব এলাকা। কারাগারের ভেতরে-বাইরে কারাগার নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ, ব্যাপক, বৈচিত্র্যময়।

ক্রপোৎকিনের জন্ম ১৮৪২-এ মস্কোতে। নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী, চিন্তাবিদ ও লেখক। তাঁর চিন্তা, রচনা ও কর্ম ‘নৈরাজ্যবাদী সমাজতন্ত্র’ নামে নৈরাজ্যবাদের বিশেষ একটি ঘরানাই তৈরি করে ফেলেছিল। পুরোদস্তুর প্রকৃতিবিজ্ঞানীও ছিলেন। তাঁর মিউচুয়াল এইড: এ ফ্যাক্টর ইন ইভোল্যুশন বইটা প্রকৃতিজগতের বিবর্তন নিয়ে ডারউইনের ‘সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট’ নীতির একপেশে ধারণাকে মৌলিকভাবে পাল্টে দিয়েছিল। পরিপূরণও করেছিল। বিপুল তথ্যরাজির সাহায্যে তিনি দেখিয়েছিলেন ঐটা বিবর্তনের একটা মূলনীতি বটে, কিন্তু আরো একটা অধিকতর শক্তিশালী মূলনীতি আছে প্রাকৃতিক বিবর্তনের। সেটা হলো ‘পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সংহতি’।

কারাগার বিলোপের পক্ষে সর্বপ্রকার নৈরাজ্যবাদীদের যেরকম দরদী এবং লাগাতার রচনা প্রচারণা-কাজ দেখেছি আর কারো মধ্যে তা দেখি নি। বিপ্লবী-জাতীয়তাবাদী-সন্ত্রাসবাদী নেতাকর্মীরা জেলে যান, ফিরে আসেন, স্মৃতিকথা লেখেন কিন্তু কেউ জেল-বিলোপের কথা বলেন না। তাঁদের রচনা পড়লে মনে হয়: জেলখানা জিনিসটা ঠিকই আছে। কয়েদখানা তো থাকতেই হবে। শুধু ‘আমরা’ সেখানে থাকব না। থাকবে ‘দুষ্টু’ লোকেরা – যাঁরা বিরোধী পক্ষ। শ্রেণীগত দিক থেকে বা দল-পার্টিগত দিক থেকে। এই হলো সবার অবস্থান। অথচ জেলখানা আসলে এমন এক প্রতিষ্ঠান যার সত্যিকার সংস্কার সম্ভব নয়। হয় আপনি বন্দি, না হয় আপনি মুক্ত। এর মাঝামাঝি কী হতে পারে? সংস্কারটা তাহলে কী নিয়ে? হ্যাঁ, আপনি বন্দিদের থাকা-খাওয়া-শোওয়া-চিকিৎসা ইত্যাদির কিছু উন্নতি ঘটাতে পারেন অবশ্যই। সেটা জরুরিও বটে। কিন্তু কারাগারের পিঞ্জর যদি সোনার তৈরিও হয়, তবু তা কারাগারই থেকে যায়। বন্দিত্বের গ্লানি মোচন করা যায় শুধু স্বাধীনতা আর মর্যাদাবোধ দিয়ে। অন্য কোনো কিছু দিয়ে নয়। সুতরাং যত সংস্কারই করা হোক না কেন, প্রতিষ্ঠানটা যদি কারাগারই থেকে যায়, তাহলে সেখানে আপনি বন্দি। কারাগারের বিকল্প তাহলে কী হতে পারে? কারাগারের বিকল্প স্বাধীনতা। কারাগারের বিকল্প আত্মকর্তৃত্ব। কারাগারের বিকল্প আত্মমর্যাদা, আর অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা। সত্যিকারের সংস্কার যদি নাই-ই করা যায়, তাহলে এই সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই পথ: যথাশিঘ্রী জেল-বিলোপ করা। নিঃশর্ত বিলোপ। খোদ কারাগারেরই সংস্কার অসম্ভব। তাহলে কারা-রাক্ষসের পেটের ভেতরে বন্দি মানুষের অপরাধ-সংস্কার করা যাবে কীভাবে? কারাগার নিজেই তো বিরাট এক অপরাধ। মেরে-ধরে মানুষকে ভালো করা যায় না। মানুষ উন্নত হয় ভালোবাসায়। উন্নত সামাজিক পরিবেশে। যে সমাজ নিজেই চলে বঞ্চনা বৈষম্য-বলপ্রয়োগের কর্তৃত্বপরায়ণ নীতিতে, সেই সমাজের কারাগার কি আর ভিন্ন কোনো নীতিতে পরিচালিত হওয়া আদৌ সম্ভব। কর্তৃত্বনীতি বরং কারাগারের অন্তরালে অনেক উৎকট রূপ ধারণ করে। সেটাই হওয়ার কথা। কারাগার কখনোই তাই ‘সংশোধনাগার’ হতে পারে না। সারা পৃথিবীর কারা-পরিসংখ্যান বলছে: যে দেশে মৃত্যুদণ্ড বেশি, সে দেশে খুনখারাবি বেশি। যে দেশে কারাগার বেশি, সে দেশে অপরাধ বেশি। অপরাধী বেশি। অশান্তি বেশি। কারাগার কমায় না অপরাধ। বাড়ায় বরং খানিকটা। এ আসলে অপরাধশিক্ষার এক প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়। এ বস্তু কখনোই মনুষ্যবান্ধব হতে পারে না। তা সে যত রকমের সংস্কারই করা হোক না কেন। আমাদের দরকার তাহলে কারা-সংস্কার নয়, সমাজ-সংস্কার। কেননা অপরাধের উৎস খোদ সমাজ। বঞ্চনা-বৈষম্য-বলপ্রয়োগ।আমাদের দরকার আমূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন।

বলশেভিক রাশিয়ায় ১৯২১ সালে ক্রপোৎকিন মারা যাওয়ার পর মস্কোতে হাজার বিশেক মানুষের বিশাল শোকযাত্রা হয়। সেটাই ছিল রাশিয়ায় নৈরাজ্য-পথিকদের শেষ প্রকাশ্য উপস্থিতি। বলশেভিকদের রাষ্ট্র-পুঁজিবাদী নিপীড়ন-যন্ত্রের অকল্পনীয় অত্যাচারে এর পর তো যাবতীয় বিরোধী স্বরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নোবেলবিজয়ী সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সল্ঝনিৎসিনের কয়েক খণ্ডের গ্রন্থমালা গুলাগ আর্কিপিলাগো এই নিপীড়ন-যন্ত্রের কার্যক্রম ও কার্যপ্রণালীর রক্ত হিম করা দলিল। ক্রপোৎকিনের জার আমলের কারাগার-অধ্যয়নেরই পরিপূরক গ্রন্থ বলা চলে।

এই দুই বই অনুসরণ করলে স্বতঃস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়: সমাজতন্ত্রের নামে ৭০ বছরের বলশেভিক শাসন এক অর্থে জার শাসনেরই স্বাভাবিক-সিস্টেমেটিক সম্প্রসারণ। ‘বিপ্লবী’ বলশেভিকরা জার-আমলে ব্যবহৃত ভয়ংকর কারাগারগুলোর সুসংগঠিত পরিচর্যা করেছিলেন। পিটার্সবার্গের ‘পিটার ও পলের দুর্গ’ নামক কুখ্যাত মৃত্যুকূপ-স্বরূপ যে কারাগারগুলোতে জারবিরোধী বলশেভিক ও অন্যান্য বিপ্লবীরা ধুঁকে ধুঁকে মরেছেন, সেই কারাগারগুলোই পরে বলশেভিক-জমানায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তথাকথিত ‘সমাজতন্ত্র-বিরোধী’ হাজার হাজার স্বাধীন-প্রাণ তরুণ-বৃদ্ধ মানুষে। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে জেল-সমাজতন্ত্র। ১৯২১ সালে ক্রপোৎকিনের ঐ অন্তিম যাত্রার বিরাট ব্যানারে লেখা ছিল তাঁর পূর্বসূরী রুশ বিপ্লবী কমরেড মিখাইল বাকুনিনের সেই বিখ্যাত উক্তি: ‘সমতা ছাড়া স্বাধীনতা মানে বিশেষ এক প্রকার সুবিধা, আর স্বাধীনতা ছাড়া সমাজতন্ত্র মানে দাসত্ব’। কারাগার দাসত্বেরই স্মারক।

বর্তমান অনুবাদটা প্রথম ছাপা হয়েছিল ঢাকার ‘মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি’র বার্ষিক পূজা-প্রকাশনা অঞ্জলি-তে। ২০০৯ সালে। তার আগে পিওতর ক্রপোৎকিনের এই বইটি আদিতে নামিয়েছিলাম নৈরাজ্য সংক্রান্ত ইন্টারনেট-মহাফেজখানা ‘অ্যানার্কি আর্কাইভস’ থেকে। ওখান থেকে টেক্সট কপি করে এমএস ওয়ার্ডে সাজাতে হয়েছিল। তারপর তাকে কোয়ার্ক এক্সপ্রেস দিয়ে ফর্মা আকারে সাজিয়ে প্রিন্ট নিয়ে বই আকারে বাঁধাইয়ের কাজ করতে হয়েছিল। সেটা ছিল ২০০৮ সালের আগস্ট। কয়েকবার পড়ে শেষ অধ্যায়টির অনুবাদ করে ফেলি। ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মার্কিন অধ্যাপক ড. ডানা ওয়ার্ডের পরিচালনায় অ্যানার্কি আর্কাইভস গড়ে উঠেছে ‘ইন্টারনেট ও অ্যানার্কি’ নামে তাঁর একটি অভিনব কোর্সের অংশ হিসেবে। এই কোর্সের শিক্ষার্থীরা ওসিআর-স্ক্যান করে নৈরাজ্যের নানা উপাদান ইন্টারনেটে ঐ মহাফেজ-খানায় ওঠান। তারপর তা নিয়ে শিক্ষায়তনিক সন্দর্ভ রচনা করেন। এরকমভাবে টেক্সট-স্ক্যান করা এই বইটার এখানে সেখানে বেশ কিছু জায়গায় দু-একটা করে অক্ষর ছুটে গেছে। প্রুফ সংশোধন করার কাজটা ওঁরা হয়ত ঠিক মতো সম্পাদন করতে পারেন নি। ফলে অনেক জায়গাতেই প্রকৃত শব্দটাকে সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝে নিতে হয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি নি এমন জায়গা অন্তত দুই-একটা তো থেকেই গিয়েছিল হয়ত। এ অনুবাদের অঞ্জলি-পাঠের ভূমিকায় আরো কিছু অসুবিধার কথাও উল্লেখ করতে হয়েছিল। সেগুলো এখানেও বলে রাখার সামান্য অবকাশ আছে:

অনুবাদটাকে সম্পাদনা করার ক্ষেত্রে যত্নের অনেক অভাব থেকে গেল আমার। নামের উচ্চারণে অনেক ভুল থেকে গেল। সংশ্লিষ্ট বিদেশী ভাষা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে উচ্চারণগুলো ঠিকঠাক মতো লিখতে পারলে ভালো হতো। তথ্যসূত্র হিসেবে ক্রপোৎকিনের উল্লেখ করা বই-প্রবন্ধ-জার্নাল প্রভৃতির নামের ঝামেলাও থেকে গেল। এগুলোর কোনটা বই আর কোন প্রবন্ধ তা-ও অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারলাম না। প্রকাশকের নাম ইত্যাদিও ক্রপোৎকিন উল্লেখ করেন নি। অনুবাদক হিসেবে আমার জোগাড় করতে পারা উচিত ছিল।

ইতালীয় ভাষায় বেশ কিছু বইয়ের নাম রোমান হরফে যেমন পেয়েছি তেমনই রেখে দিতে হলো। আমার মতোন মূর্খের আর উপায় কী। পরে কাউকে পেলে সাহায্য নিতে হবে। অনুবাদের এই কাজটা যখন মুদ্রণযোগ্য করে তুলছি, সেই শেষ দুইটা দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট-সংযোগ হাওয়া হয়ে গেল। সেখান থেকে বেশ কিছু সাহায্য পেতে পারতাম হয়ত। আপাতত কপাল খারাপই।

আরো অনেক খামতিও থাকল। বিদেশী নামের বানান-তালিকা এবং আমার প্রতিবর্ণীকৃত বাংলা বানানের তালিকাটা অসম্পূর্ণই থেকে গেল। সে-আমলের বই এবং লেখকের পরিচিতি ইত্যাদি দিতে হতো। টুকটাক কোনোমতে দিলাম ঠিকই কিন্তু অনেক বাদও থেকে গেল। এসব লেখকের এবং তাঁদের রচনাকর্মের বিস্তারিত খোঁজখবর করা দরকার এবং তা ভালোভাবে অধ্যয়ন ও প্রচার করাও দরকার।

পরে অবশ্য বইটার ইমেজ-স্ক্যান করা প্রতিলিপি সংস্করণই পাওয়া গেল ইন্টারনেটে ১৯৯৭ সালে।

তথ্যসূত্র, পাদটীকা সবই প্রায় ক্রপোৎকিনেরই। তবে আমার সংযোজিত কয়েকটা পাদটীকাও আছে। এগুলোর কোনো কোনোটা নিতান্তই তথ্যমূলক। বাকিগুলোকে আমার দিক থেকে ক্রপোৎকিনের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার কতিপয় সমালোচনা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এগুলো ‘অনুবাদকের টীকা’ হিসেবে যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রচনাটি ১২৫ বছর আগের একটা রচনা। তার ওপর রুশী ক্রপোৎকিনের ইংরেজি রচনায় বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমার মনে হয়েছে, যা আমি সবসময় ধরতে পেরেছি কিনা আল্লাহপাক জানেন। অনুবাদের সর্বত্র তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের কথাগুলো অনুবাদকের সংযোজনী।

একথা আজ সুপ্রমাণিত যে কারাগার অপরাধ কমায় না। বাড়ায় মাত্র। যত দিন জেল-রাক্ষস আছে তত দিন তার রাক্ষুসে পেটে তাজা মানুষের মর্মান্তিক ‘মৃত্যু’ ঘটতেই থাকবে। অধিকন্তু কারাগার আমাদের ওপরে যা করে, তা আর কোনো দিন মুছে ফেলা যায় না। চোখ বন্ধ করলেই সেই সেল, সেই জেল, আর সেখানে রেখে আসা দরিদ্র-দুঃখী আশাহীন-ভালোবাসাহীন সারি সারি মানুষ। এ যে কী রকম যন্ত্রণা, বোঝানো যাবে না। এই যে ক-দিন ধরে এই কারা-অধ্যয়ন নিয়ে আছি, আমি আসলে কারাগারের ভেতরেই আছি। এ কখনও অতীত হবে না। মনে পড়ছে বন্দিদের কান্নাভেজা ঈদ। সারা বছর না খাইয়ে রেখে তারপর গ্লানিমাখা-করুণামাখা দুই টুকরা মাংসের ঈদ। কয়েদির আত্মপরিচয়হীন ধিক্কৃত ডোরাকাটা-চেককাটা পোশাক-পরা ঈদ। আর প্রতিমাহীন-ঢাকঢোলহীন নামকা-ওয়াস্তে পূজা। দুর্গা পূজা, কালীপূজা। কালীপূজার রাতে জেলের দীর্ঘ সীমানা দেয়াল জুড়ে দীপালি জ্বালাতে আমার জেগেছিল ব্যাকুল বাসনা। অনেক কষ্টে, একে বলে তাকে বলে, আমার গরাদে জ্বালতে পেরেছিলাম একটা মাত্র মোমবাতি। কিন্তু সবাই ঘুমিযে পড়লে গভীর রাতে নিজের চোখেই কি আমি দেখি নি রাজশাহী কারাগারের জেল-মাতা ইলা মিত্র একটা একটা করে প্রদীপ জ্বালছেন নিকষ কালো রাতে? দেখি নি কি যেখানে যেখানে তাঁর সন্তানরা খুন হয়েছিলেন সেখানে সেখানে গিয়ে বসছেন তিনি? ৫০ সালের খাপড়া ওয়ার্ডে? ৮০ সালের বকুল তলায়? তাঁর কপালে রক্তসূর্যের টিপ, পরনে লালশাড়ি-সাদাপাড়, এলোকেশী, আঁধার-মলিন-করা দপদপে-ঝকঝকে চোখ। মনে আছে, লোহার গরাদে আমি বাঁধা। বেরোতে পারছি না।

বাকি জীবনে ঈদ-পূজা করা একটু মুশকিলই হবে আমার জন্য। জেলে তো তবু আমাদের স্ত্রী-কন্যারা এসেছিলেন! ছোট্ট শিশুদেরকে যতক্ষণ ওঁরা (কারা-কর্তাবৃন্দ) দয়া করে থাকতে দিয়েছেন ততক্ষণই (জেল-গোয়েন্দার কড়া প্রহরায়) ওরা ওদের বাবাদের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে। ঠিকই। কিন্তু শেষ অব্দি তো জামাই-আদরেই রাষ্ট্র আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই না? আমাদের জন্য তো আন্দোলন হয়েছে! আমরা রাজবন্দি! প্রথম শ্রেণীর বন্দি! আমরা যে বিদ্যমান শাসক-শ্রেণীরই অংশ – প্রিভিলেজড ক্লাস! কিন্তু বাকিদের জন্য তো কেউ টুঁ শব্দটাও করবে না। কারণ তাঁরা নিঃস্ব। সুতরাং আমরা মুক্তি পেলাম। গরিব লোকগুলো থেকেই গেলেন কারাগারে। আদালতে যাওয়ার টাকা তাঁদের নাই। টাকার অভাবে জামিন হয় না তাঁদের। তাঁদের সাথে দেখা করতে আসার মতো টাকা পর্যন্ত নাই বেশিরভাগের পরিবারের। তাঁরা তাঁদের স্বামী-সন্তান-স্ত্রী-মা-বাবাকে দেখতে পান না মাসের পর মাস। এমনকি বছরের পর বছর। এমনকি ঈদ-পূজার দিনেও না। অথচ প্রত্যেক বন্দিই রাজবন্দি। কারণ প্রত্যেক বন্দিই গণবিরোধী রাষ্ট্রীয় নীতির শিকার। শাসক-শ্রেণীর বানানো বৈষম্য, বঞ্চণা আর বলপ্রয়োগের খেলার গুটি হয়ে জেলে আসেন তাঁরা। কারাগারের অভিশাপ থেকে সমাজ মুক্ত না হলে মানুষের মুক্তি নাই। আমার মুক্তি নাই। অনেক মানুষ বন্দি আছেন বলেই আপনি-আমি মুক্ত আছি। অসহায় গরিবের বন্দিত্বের বিনিময়ে মুক্ত আছেন সমাজের উপরতলার মানুষেরা। মনুষ্য-আত্মার টুকরা পুঁতে রেখে গেছেন অগণন জীবিত ও পরলোকগত কয়েদি ঐ কারাপ্রাচীরের নীচে। আমি জানি সেখান থেকে অঙ্কুরিত হবে স্বাধীনতা। তারই জন্য এই কারা-সাধা।

অন্তত একটা ‘কারাগার-বিলুপ্তি-সচেতনতা আন্দোলন’ গড়ে উঠুক বাংলাদেশে। কারাগার নিয়ে আমরা যেন একটুখানিক ভাবি। আমরা যে একটুখানিক সংবেদনশীল হই আত্মার ঐ বন্দিশালার ব্যাপারে। আমরা যেন খেয়াল করি কারাগার আল্লাহর ধর্ম নয়। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন স্বাধীন, সৃজনশীল ও চিন্তাশীল প্রাণী হিসেবে। চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা আছে সকল ধর্মেই। ধর্ম নিজে কিন্তু শাস্ত্র না। শাস্ত্র রাজার। শাস্ত্র চার্চের। শাস্ত্র শাসকের। ধর্ম গরিবের। ধর্ম মানুষের। ধর্ম আল্লার। শাস্ত্র অন্ধ। ধর্ম দৃষ্টিমান। শাস্ত্র বন্দিত্বের। ধর্ম স্বাধীনতার। শাস্ত্র ইবলিসের। ধর্ম আল্লার। মানুষকে বন্দি রাখা ইবলিশের ইচ্ছা। অসুরের অনাচার। কংস-অসুরের অত্যাচারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত জন্ম নিতে হয়েছে জেলে। জেলখানা থাকলে আপনাকে-আমাকে, কাউকে না কাউকে বন্দি থাকতে হবে। বাইবেলে বলা আছে: যিশু এসেছিলেন যেন তিনি কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারেন বন্দিদের। জবরদস্তি করে, বন্দি করে সমাজের মঙ্গল হয় না। অমঙ্গল বাড়ে। মানুষকে বন্দি রাখার চেয়ে বড় পাপ নাই। দুর্গা পূজার অঞ্জলি-তে এ অনুবাদের প্রথম পাঠ নিবেদন করেছিলাম অসুরনাশিনী আদ্যাশক্তি কারা-অসুর বিনাশে আমাদেরকে শক্তি জোগাবেন, সেই প্রার্থনায়। আজ অচেনা দাগ প্রকাশের সময় এ অনুবাদের বিস্তারিত পরিমার্জিত পাঠ পেশ করছি আপামর মানুষের প্রাথমিক কারা-পরিচয়ের আশায়।

ডিসেম্বর ২০১৪

মূল প্রবন্ধ

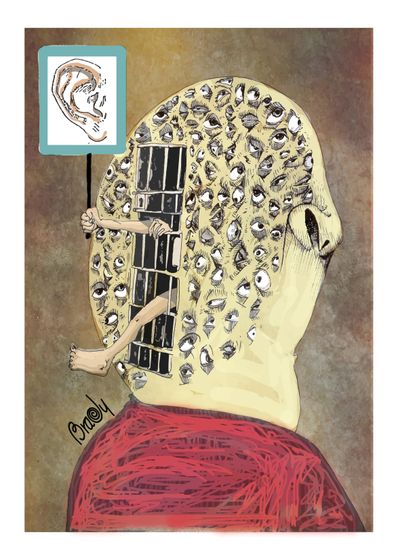

টানা হাতে আঁকা ওপরের ছবিতে[১] সংক্ষেপে যেসব প্রভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হলো সেগুলোর প্রত্যেকটা কাজ করে আলাদা-আলাদাভাবে; আবার কাজ করে একত্রে মিলেমিশেও। এসব প্রভাবকে বিবেচনায় নিলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে এসবের কারণে সমাজ-জীবনের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলতে থাকেন বহু বছর ধরে কারাগারে আটক-থাকা মানুষেরা। মনুষ্য-প্রাণী হিসেবে যেমনটা তাঁরা ছিলেন, তার তুলনায় আরো উন্নত একটা প্রাণীতে পরিণত হওয়ার মতো উচ্চতর জীবনবোধ অর্জনের দিকে নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন না তাঁদের কেউই আর। নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন না তাঁরা জীবন-কর্তব্য পালনের দিকে। যেতে আর পারেন না তাঁরা নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক গুণাবলী বিকশিত করার অভিমুখে। একজনও না।

কারাগার তার কয়েদিদেরকে নৈতিকতা-গুণে গুণান্বিত করে না। কারাগার তাঁদেরকে অপরাধ করা থেকে নিরস্ত করে না। তখন এই প্রশ্ন ওঠে: যাঁরা শুধু লিখিত আইনই লঙ্ঘন করেন না (লিখিত আইন তো দুঃখজনক অতীতের দুঃখজনক পরিণতি মাত্র), বরং লঙ্ঘন করেন নৈতিকতার সেইসব মূলনীতিও, যেসব মূলনীতি প্রত্যেক মানুষই নিজের অন্তরের মধ্যে টের পান – তাঁদেরকে নিয়ে আমরা কী করব? এটাই হলো সেই প্রশ্ন যা অধিকার করে আছে আমাদের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সব মানুষের চিন্তাকে। একটা সময় ছিল, যখন চিকিৎসা-শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত ওষুধপত্রের প্রয়োগকে কেন্দ্র করে। ডাক্তারের হাতে গিয়ে পড়তেন যেসব রোগী, তাঁরা তাঁর ওষুধ খেয়ে মারাও যেতে পারতেন, আবার ওসব ওষুধের প্রয়োগ সত্ত্বেও, বেঁচেও উঠতে পারতেন। ডাক্তারের যুক্তি ছিল এই যে, অন্যসব ডাক্তাররা যা করেন, তিনিও তা-ই করছেন। সমসাময়িক লোকজনকে অতিক্রম করে তিনি আলাদা হতে পারতেন না। কিন্তু সাহসের সাথে বহু বহু প্রশ্নের মোকাবেলাকারী আমাদের এই শতাব্দী (অথচ এর পূর্বসূরীরা এর সম্পর্কে কি মলিন পূর্বাভাসই না করেছিলেন) এই প্রশ্নটিকেও বিবেচনায় নিয়েছে এবং এর দিকে অগ্রসর হয়েছে বিপরীত প্রান্ত থেকে। রোগের স্রেফ নিরাময়ের বদলে চিকিৎসা-শাস্ত্র এখন রোগ-প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। আর এর ফলে যে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, আমরা সবাই তা জানি। রোগ সংক্রান্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধন্যবাদ। সকল ওষুধপত্রের মধ্যে শরীর সংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই আসলে সেরা।

এখনও পর্যন্ত যাকে ‘অপরাধ’ নামে ডাকা হয়ে আসছে (আমাদের সন্তানেরা যাকে ‘সামাজিক রোগ’ বলে ডাকবে), সেই বিশাল সামাজিক প্রপঞ্চটির ক্ষেত্রেও ঐ একই কাজ করা প্রয়োজন। প্রতিষেধক-ব্যবস্থাই রোগের নিরাময়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ: এইটাই হলো তরুণতর লেখকদের গোটা একটা ধারার মূলনীতিগত সারকথা। ধারাটি গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত ইতালিতে। এ ধারার প্রতিনিধিরা হচ্ছেন: পোলেত্তি[২], [এনরিকো] ফেরি[৩], কোলোজানি[৪] এবং অল্প খানিকটা পর্যন্ত লম্ব্রোসো। মনোবিজ্ঞানীদের বিশাল এই ধারার প্রতিনিধিদের মধ্যে আরো আছেন ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখন্ডের [ভিলহেল্ম] গ্রাইসিঙ্গার[৫], ক্র্যাফ্ট্-এবিং[৬], ডেসপাইন[৭], এবং এ-দেশের মডস্লে[৮]। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন কিউটেলেট[৯] এবং তাঁর অল্প কিছু দুর্দশাগ্রস্ত অনুসারী। এর সর্বসাম্প্রতিক প্রতিনিধিরা আছেন ব্যক্তির দিক থেকে দেখলে মনোবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারাসমূহের মধ্যে, আর সমাজের দিক থেকে দেখলে সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে। যাঁদের আমরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি, বা শিরোচ্ছেদ করেছি, বা এখন পর্যন্ত জেলখানায় পাঠিয়ে রেখেছি, সেইসব দুর্ভাগা মানুষদের ক্ষেত্রে নতুন একটা অবস্থান নেওয়ার মতো উপাদানসমূহ এঁদের রচনাবলীতে ইতোমধ্যেই আছে।

অপরাধ হিসেবে যাকে আখ্যায়িত করা হয়, তা উৎপন্ন হওয়ার পেছনে কাজ করে বিরাট তিনটি কারণ: সামাজিক কারণ, নৃবিজ্ঞানগত কারণ, এবং ফেরির ভাষায় বললে, মহাজাগতিক কারণ।

এসবের শেষোক্তটির প্রভাব সম্পর্কে নিতান্তই অপর্যাপ্ত পরিমাণে জানা গেছে, কিন্তু তবু তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ডাকবাক্সে ফেলা যেসব ঠিকানাহীন চিঠিপত্রের ভেতরে টাকা থাকে তার সংখ্যা যে বছর-বছর একই রকম থাকে, তা আমরা পোস্টমাস্টার জেনারেলের রিপোর্টসমূহ থেকে জানি। আমাদের জীবনের এতটা অনুমান-অযোগ্য একটা উপাদান যদি এমনসব আইনের অধীনস্ত হয় যা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমূহের মতোই কঠোর, তাহলে তো আইন-লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তা আরো বেশি সত্য হওয়ার কথা। ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশে আগামী বছর কতগুলো করে খুন হবে, তা আমরা রীতিমতো যথার্থতার সাথেই অনুমান করতে পারি। আর ঝামেলা-উদ্রেককারী যেসব প্রভাব বাড়বে বা কমবে সেগুলোকেও যদি আমরা বিবেচনায় নিতে পারি, তাহলে তো আরো সঠিকভাবে আমরা আগামী বছরের খুনের সংখ্যা অনুমান করতে পারব।[১১]

কিছু দিন আগে নেচার পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এর বিষয় ছিল ভারতে সহিংস আক্রমণ আর আত্মহত্যার সংখ্যার সাথে বাতাসের তাপমাত্রা আর আর্দ্রতার সম্পর্ক-বিচার।

সবাই এটা জানেন, যখন তাপমাত্রা থাকে সহনীয় আর আমাদের ক্ষেত-খামারের ওপর দিয়ে শুষ্ক বাতাস বয়ে যায়, সে সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত গরম আর আর্দ্র তাপমাত্রা মানুষকে বেশি বেশি করে স্নায়বিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। ভারতে তাপমাত্রা কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত গরম হয়ে ওঠে আর একই সাথে বাতাস হয়ে ওঠে মাত্রাতিরিক্ত আর্দ্র। সে দেশে তাই আবহাওয়ার এই প্রাণশক্তি-নিঃশেষকারী প্রভাব স্পষ্টতই আমাদের অঞ্চলসমূহের তুলনায় ঢের বেশি শক্তভাবে টের পাওয়া যায়। সেখানে জনাব এস. এ. হিল বেশ কয় বছরের তথ্য হিসেবনিকেশ করে একটা ফর্মুলা বের করেছেন, যা দিয়ে আপনি কোনো একটা মাসে সরকারীভাবে তালিকাভূক্ত-করা আত্মহত্যা ও সহিংসতাজনিত জখমের সংখ্যা তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো যথার্থতার সাথে বলে দিতে পারবেন, যদি আপনার প্রত্যেক মাসের গড় তাপমাত্রা আর আর্দ্রতা জানা থাকে।[১২] শারীরিক কারণসমূহের ওপর নির্ভরশীল প্রপঞ্চ হিসেবে মনঃস্তত্ত্বকে যাঁরা বিচার করতে অভ্যস্ত নন, তাঁদের কাছে এ-ধরনের হিসেব-গণনা করাটা খুব আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তব তথ্য এই নির্ভরতাটিকে এত পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে, সন্দেহের কোনো জায়গা থাকে না। নিজেদের স্নায়ুতন্ত্রে যাঁরা ঊষ্ণমণ্ডলীয় তাপের সাথে উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্রতার অভিঘাত অনুভব করেছেন, তাঁরা অবাক হবেন না যে, ঠিক এরকম দিনেই ঝগড়া মেটানোর জন্য ছুরি তুলে নেওয়ার প্রবণতা হিন্দুদেরকে[১২] পেয়ে বসে, অথবা জীবন নিয়ে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়া মানুষজন আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনের ইতি টানার ঝোঁকসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।[১৩]

আমাদের কাজকর্মের ওপর মহাজাগতিক কারণসমূহের প্রভাব এখনও পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি, কিন্তু বেশ কিছু ঘটনা রীতিমতো সুপ্রতিষ্ঠিত। যেমন ধরুন এ-কথা সবার জানাই যে, জীবনের ওপর হামলা (সহিংসতা, খুনখারাবি ইত্যাদি) গরমকালে অনেক বেড়ে যায়, আর সম্পত্তির ওপর হামলা সবচাইতে বেশি ঘটে শীতকালে। অধ্যাপক ই. ফেরির[১৪] গ্রন্থে আঁকা পরিসংখ্যান-রেখাচিত্র ধরে ধরে আমরা এখানে এগুতে পারছি না। ঐ গ্রন্থের একই পাতায় আঁকা তাপমাত্রার রেখাচিত্রও এখানে আমরা দেখাতে পারছি না। জীবনের ওপর হামলার সংখ্যা দেখানোর রেখাগুলোও দেখাতে পারছি না। এগুলোর মিল দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ না হয়েও আপনি সহজেই এমন ভুল করে বসতে পারেন যে, একটা রেখাকে আরেকটা রেখা বলে ভ্রম হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যে একান্ত আগ্রহ সহকারে সম্পাদিত হওয়া দরকার, সেরকম আগ্রহ সহকারে এই ধরনের গবেষণাসমূহ এখনও তেমন সম্পাদন করা হয় নি। ফলে মানুষের কাজকর্মের ওপর প্রভাবের ক্ষেত্রে মহাজাগতিক কারণসমূহের অল্প কয়েকটিকেই বিশ্লেষণ করা গেছে।

এ-কথাও স্বীকার করতেই হবে যে, এ-ধরনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা আছে। কারণ, বেশিরভাগ মহাজাগতিক কারণ শুধুমাত্র পরোক্ষ উপায়েই তাদের প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এভাবে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধান-গম-রাই প্রভৃতি মদ্য-উৎপাদনক্ষম শস্যদানার উৎপাদনের সাথে তাল মিলিয়ে আইন-লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহের সংখ্যার ওঠানামা করাটা যখন আমরা খেয়াল করি, তখন মনে হয় মহাজাগতিক কারক বা এজেন্টসমূহ সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন ধারাক্রমিক প্রভাবসমূহের একটা মাধ্যম হিসেবেই শুধুমাত্র হাজির থাকে। তথাপি, কেউই অস্বীকার করবেন না যে, ঝড়ো বা বিষণ্ণ আবহাওয়ার কালে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসল যখন অধিক মাত্রায় সাধারণ অসন্তোষ ছড়ায়, সেই রকম সময়ের তুলনায় আবহাওয়া যখন চমৎকার থাকে, ফসল যখন ভালো ফলে এবং গ্রামবাসীরা যখন আনন্দে থাকেন, তখন নিজেদের সামান্য ঝগড়াঝাঁটি মীমাংসা করার জন্য মারামারির দিকে খুব কমই তাঁরা ঝোঁকেন। আমার মনে হয় নিজেদের ঘরের শান্তির ওপর আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে নারীরা আমাদেরকে ভালো বলতে পারবেন। নিজেদের স্বামীদের খোশমেজাজ ও বদমেজাজ কাছে থেকে দেখার লাগাতার সুযোগ তাঁদের ঘটে।[১৫]

তথাকথিত যে ‘নৃবিজ্ঞানগত কারণসমূহ’র প্রতি সাম্প্রতিক কালে অনেক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আগের কারণটির চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে প্রচুর সংখ্যক অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মানুষের অপরাধ-প্রবণতার ওপরে বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত গুণাবলী এবং শারীরিক গঠনের প্রভাবের বিষয়টি উদাহরণসহযোগে দেখানো হয়েছে। এসবের সাহায্যে এ-ধারার ঐ সমস্ত কারণ সম্পর্কে আমরা প্রায়-সম্পূর্ণ একটা ধারণা গঠন করে ফেলতে পারি, যে সমস্ত কারণ নারী-পুরুষদেরকে আমাদের বিচার-প্রশাসনের আওতায় এনে ফেলে। কিন্তু এই চিন্তাধারার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের একজন ড. লম্ব্রোসোর[১৬] সিদ্ধান্তসমূহকে[১৭] অবশ্যই আমরা পূর্ণ অনুমোদন দিতে পারি না, বি করে তাঁর রচনাসমূহের অন্তত একটিতে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন[১৮]। যখন তিনি দেখান, আমাদের কারাগারের মধ্যকার বিপুল সংখ্যক কয়েদির মস্তিষ্কের গঠনে কিছু ত্রুটি আছে, তখন তাঁর এই কথাটাকে স্রেফ একটা তথ্য হিসেবে আমাদের মেনে নিতেই হবে। আমরা তাঁর এমনকি এ-কথাটাও কবুল করে নিতে পারি যে বেশিরভাগ দণ্ডিত আসামী এবং কারাবন্দিদের বাহু স্বাধীন লোকজনের চেয়ে লম্বা। আবার, যখন তিনি আমাদের জানান, সবচেয়ে নৃশংস খুনগুলো যাঁরা করেছেন তাঁদের দৈহিক কাঠামোয় মারাত্মক ত্রুটি ছিল, তখন এই কথার সামনে আমাদের স্রেফ নুয়েই পড়তে হয় এবং এর যথার্থতাও স্বীকার করতে হয়। কিন্ত এগুলো সব বিবরণ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

অথচ এসব থেকে এবং এ ধরনের অন্যান্য তথ্য থেকে জনাব লম্ব্রোসো যখন একটু অতিরিক্ত অনুসিদ্ধান্তই টেনে ফেলেন, তখন আমরা তাঁর সাথে একমত হতে পারি না। লম্ব্রোসো মনে করেন, যাঁদের দৈহিক গঠনে ত্রুটি আছে সে-সব মানুষজনের বিরুদ্ধে যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সমাজের আছে। যেসব লোকজনের মগজের কাঠামো ত্রুটিপূর্ণ, তাঁদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার অধিকার সমাজের আছে বলে আমরা ভাবতে পারি না। আর যাঁদের বাহু একটু লম্বা তাঁদেরকে কারাবন্দি করার অধিকার তো সমাজের আরো-ই নাই। আমরা স্বীকার করছি, যেসব নিষ্ঠুর কাজ বিভিন্ন সময়ে জনগণের ঘৃণায় নাড়া দিয়েছে, সেসব কর্মসম্পাদনকারীরা দুর্ভাগ্যজনক আহাম্মকের চেয়ে খুব একটা আলাদা কিছু না। যেমন ধরুন, ফ্রে-এর মাথাটা (যাঁর একটা ছাপচিত্র সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় বেশ দেখা গেল) এরকম আহাম্মকের মাথার একটা দৃষ্টান্ত বটে। কিন্তু সব আহাম্মকই আততায়ী হয় না মানসিকভাবে অবিকশিত নারী-পুরুষদের সবাই তো হয়-ই না। সুতরাং অবস্থা এমন যে, সবচে কর্মঠ অপরাধ-বিশেষজ্ঞটি সকল আহাম্মককে গণহারে মেরে ফেলার আগে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়তেন, যদি তিনি একবার মাত্র চিন্তা করে দেখতেন, ঐ আহাম্মকদেরই মধ্যে কত মানুষ আছেন যাঁরা দিব্যি স্বাধীন জীবনযাপন করছেন; কেউ কেউ আছেন বটে যাঁদেরকে দেখেশুনে রাখতে হয়, আবার তাঁদেরই মধ্যে কত কত মানুষ আছেন যাঁরা নিজেরাই অন্যদের দেখেশুনে রাখেন। যাঁদেরকে ফাঁসির জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাঁদের সাথে এই শেষোক্তদের পার্থক্য বলতে মাত্র এইটুকুই যে, তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন আলাদা আলাদা পরিবেশে। যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে ড. লম্ব্রোসো ‘অপরাধজনক পাগলামি’র বৈশিষ্ট্য মনে করেন, সেগুলো আমরা কোথায় না দেখতে পাব? সম্ভ্রান্ত বাসাবাড়িতে, রাজপ্রাসাদে তো বটেই, আর পাগল-আশ্রমের কথা বলাই বাহুল্য। অপরাধ-প্রবণতা বিকাশের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের রোগব্যাধি সহায়ক হতে পারে, কিন্তু যদি উপযুক্ত রকম যত্ন-আত্তি করা যায়, তাহলে সেরকমটা না ও ঘটতে পারে। চার্লস্ ডিকেন্সের সুবিবেচনা, এবং তার চেয়ে বড় কথা হলো তাঁর সহৃদয়তা, এই সরল সত্যটিকে একেবারে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

অবশ্যই আমরা ড. লম্ব্রোসোকে তাঁর সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই সমর্থন করতে পারি না, আর তাঁর অনুসারীদের বেলায় তো আরোই পারি না। কিন্তু আলোচ্য প্রশ্নটির চিকিৎসাশাস্ত্রীয় দিকগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য এবং তাঁর গবেষণাগুলোকে এই দিক দিয়ে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এই ইতালীয় লেখকের কাছে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। কেননা তাঁর বিবিধ প্রকার এবং সবচাইতে আগ্রহোদ্দীপক গবেষণাসমূহ থেকে যে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত সংস্কারমুক্ত কোনো মনের পক্ষে টানা সম্ভব তা হলো, আমরা যাঁদেরকে অপরাধী বলি তাঁরা আদতে দৈহিক দিক থেকে রোগগ্রস্ত মানুষ এবং কারাবন্দি করার মাধ্যমে তাঁদের অসুস্থতাকে আরো খারাপের দিকে ঠেলে দেওয়ার বদলে তাঁদের দরকার আসলে চিকিৎসা।

অপ্রকৃতিস্থতার সাথে অপরাধের সম্পর্ক নিয়ে জনাব মডস্লের গবেষণাসমূহ এ-দেশে [বৃটেনে] সুপরিচিত[১৯]। কিন্তু তাঁর রচনাবলী যাঁরা ভালোভাবে পড়েছেন তাঁরা এ-অবস্থা জেনে চমকে না উঠে পাঠ শেষ করতে পারবেন না যে, আমাদের জেলখানাগুলোর যেসব কয়েদি অন্যের জীবনের ওপর হামলার দায়ে কারাবন্দি আছেন, তাঁদের বেশিরভাগই আসলে কোনো না কোনো মনের অসুখে আক্রান্ত; এবং ‘আমাদের আইন নিজে যেসব আদর্শ পাগলকে সৃজন করে’ আর একমাত্র এরকম আদর্শ পাগলকেই তাঁর কৃতকর্মের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিতে রাজি থাকে, সেরকম ‘আদর্শ পাগল’ পাওয়াটা ‘আদর্শ অপরাধী’ পাওয়ার মতোই বিরল, যে ‘আদর্শ অপরাধী’কে শাস্তি দেওয়ার জন্য রীতিমতো জিদ করতে থাকে ঐ একই আইন। ‘অপরাধ এবং অপ্রকৃতিস্থতার মধ্যে’, জনাব মডস্লে যেমনটা বলছেন, ‘তেমন একটি সুবিস্তৃত সীমান্ত-স্থল’ নিঃসন্দেহেই আছে, ‘যার একটি প্রান্তের কাছাকাছি জায়গায় আমাদের সঙ্গে এমন একটা কিছুর সাক্ষাৎ হয়, যেটা যতখানি না পাগলামি তার চেয়ে বেশি আসলে পাপ’ (বা, বরং বলা ভালো, অন্যের ক্ষতি করার সচেতন বাসনা); ‘আর অপর প্রান্তটির কাছাকাছি কোথাও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এমন একটা কিছুর, যেটা যতখানি না পাপ তার চেয়ে বেশি আসলে পাগলামি’। কিন্তু ‘এই সীমান্ত-স্থলে যে সব পোড়াকপালে-লোক বসবাস করেন, তাঁদের নৈতিক দায়-দায়িত্বের ন্যায়সম্মত কোনো পরিমাপ প্রণয়ন করা’ কোনোদিনই সম্ভব হবে না, যতদিন আমরা ‘পাপ’ অথবা ‘কু-আকাঙ্ক্ষা’ সংক্রান্ত গাদা-গাদা ধারণা থেকে মুক্ত হতে না পারব[২০]।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের বিচার-প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও পর্যন্ত প্রতিশোধ-গ্রহণ, ‘কু-আকাঙ্ক্ষা’ ও ‘পাপ’-এর শাস্তিপ্রদান প্রভৃতি সেকেলে ধ্যানধারণা এবং ‘ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা’র আধুনিক ধ্যানধারণার মধ্যেকার একটা আপোস ছাড়া আর কিছুই না। পরার্থপরতা/জনকল্যাণ জাতীয় আবছা বুঝ দিয়ে এই দুই প্রকার ধ্যানধারণাকে অতি সামান্য পরিমাণে নরম করে তোলা হয় মাত্র। কিন্তু আমাদের আশা, সেই সময় খুব দূরে নয় যখন গ্রাইসিঙ্গার, ক্র্যাফ্ট্-এবিং, দেস্পাইন এবং কোলাজানি ও ফেরির মতো আধুনিক অপরাধ-বিশারদগণকে অনুপ্রেরণাদানকারী ধ্যানধারণা সাধারণ মানুষের সম্পদে পরিণত হবে। আমরা যাঁদেরকে অপরাধী বলি, তাঁদেরকে জল্লাদ আর জেলারের কাছে পাঠানোর নিয়মটা এত দীর্ঘকাল যাবত চালু রাখার জন্য তখন সেসব ধারণা আমাদেরকে লজ্জাই দেবে। এখনই যাঁদের নাম নেওয়া হলো, সেই লেখকদের কঠোর ও ব্যাপক পরিশ্রমের কথা যদি আরো সুবিস্তৃতভাবে সবার জানা থাকত, তাহলে আমাদের সকলেরই বেশ সহজে বোঝা সম্ভব হতো, যাঁদেরকে আমরা এখন জেলে রেখেছি বা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, তাঁরা স্রেফ এমন ধরনের মানুষ, যাঁদের দরকার সবচাইতে সযত্ন ভাতৃপ্রতিম চিকিৎসা। নিঃসন্দেহে আমি এ-কথা বলতে চাইছি না যে, আমাদের কারাগারগুলো তুলে দিয়ে পাগলা-গারদ বসানো দরকার। এরকম ঘৃণ্য ধ্যানধারণাকে স্বাগত জানানো থেকে আমি বহুৎ তফাতে। পাগলা-গারদসমূহ কারাগার ছাড়া আর কিছুই না। আর আমরা যাঁদেরকে কারাগারে রেখেছি, তাঁরা পাগল নন। তাঁরা এমন মানুষও নন, যাঁরা সেই দুঃখজনক সীমান্ত-স্থলের সীমানার দিকে এগুচ্ছেন, যেখানে পৌঁছালে মানুষেরা তাঁর নিজের কাজকর্মের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। শিক্ষক ও ডাক্তারদের অধীনে কারাগারগুলো দিয়ে দেওয়া হোক, যেন তাঁরাই সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন–কখনোসখনো-হাজির-করা এমনসব ধ্যানধারণা থেকেও আমি অনেক দূরে অবস্থান করি। এখন যাঁদেরকে জেলখানায় পাঠানো হয়ে থাকে, যে জিনিসটা তাঁদের দরকার, সেটা হচ্ছে স্রেফ ভাতৃপ্রতিম সহায়তা। সহায়তাটা দরকার তাঁদের কাছ থেকেই, যাঁরা তাঁর চারপাশ ঘিরে থাকেন। মানব-প্রকৃতির উন্নততর সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্যেই ঐ সহায়তাটা তাঁদের দরকার। মানব-প্রকৃতির ঐসব বৈশিষ্ট্য তাদের বিকাশের পথে আটকে আছে হয় কোনো শারীরিক অসুখ – যেমন মস্তিষ্কের লোহিত কণিকার ঘাটতি বা হৃদপিণ্ড-যকৃত-পাকস্থলীর রোগ – ইত্যাদির কারণে, না হয় তো যাকে আমরা সভ্যতার কেন্দ্র বলি, সেইসব অঞ্চলে যে অরুচিকর পরিবেশ-পরিস্থিতিতে হাজার হাজার শিশু বেড়ে ওঠে এবং লাখ লাখ পূর্ণবয়ষ্ক মানুষ বসবাস করেন, সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে। কিন্তু মানুষকে যখন তাঁর স্বাধীনতা থেকে, তাঁর নিজের কাজকর্মের স্বাধীন পরিচালন থেকে, এবং মানব-বিশ্বের বহু-বিচিত্র প্রভাবসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন এই উচ্চতর গুণাবলীর চর্চা করা যায় না। চলুন, আমরা অলিখিত নৈতিক আইনের প্রত্যেকটা লঙ্ঘনকে সযত্নে বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে সবসময় আমরা সেরকমই দেখতে পাব, যেমনটা সেই চমৎকার বৃদ্ধ গ্রাইসিঙ্গার বলেছিলেন: মানুষেরা যা অর্জন করেন, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনোকিছুর ফলে তা অর্জিত হয় না, বরং তা অর্জিত হয় বহু বছর ধরে তাঁর ভেতরে গভীর আলোড়ন-তোলা কত শত অভিঘাতের পরিণামে[২১]। উদাহরণ হিসেবে একটি লোকের কথা ধরুন, যিনি সহিংস কোনো কাজ ঘটিয়েছেন। আমাদের সময়ের অন্ধ বিচারকটি এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে পাঠিয়ে দেন কারাগারে। কিন্তু যে মানুষটি রোমান আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে বহুকাল ধরে অর্জিত এক প্রকার বাতিকের কাছে পরাস্ত হন নি, যিনি স্রেফ শাস্তি দেওয়ার বদলে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার ক্ষমতা রাখেন, গ্রাইসিঙ্গারের মতো তিনিও বলবেন: যদিও এ-ক্ষেত্রে লোকটি তাঁর আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন নি এবং সেগুলোকে বরং এমন সুযোগ দিয়েছেন যেন তারা সহিংস-কর্ম ঘটানোর মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের সাথে বেঈমানি করতে পারে, তথাপি এই সহিংস-কর্মটি আসলে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে অনেক দিন আগে থেকেই। এইবারের ঘটনাটির আগে, সম্ভবত তাঁর সারাজীবন ধরে, এই লোকটিকে নিয়মিতই প্রায় তাঁর আবেগ-অনুভূতির বাকবিতন্ডাপূর্ণ অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিজের মনের ঝামেলা-গুলোর প্রকাশ ঘটাতে দেখা গেছে: সামান্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে চিৎকার করে কাঁদার মাধ্যমে, আশেপাশের মানুষজনের ওপর সহজেই বদমেজাজ দেখানোর মাধ্যমে, এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে, শিশুকাল থেকেই তিনি এমন কাউকে পান নি, যিনি তাঁকে তাঁর স্নায়বিক উত্তেজনাময় প্রকাশ-রীতির ক্ষেত্রে আরেকটু ভালো পথ দেখাতে পারতেন। তাঁকে কয়েদির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে সহিংসতার যে কারণগুলো, বহু বছর আগের ঘটনাবলীর ভেতরেই সেগুলোকে খুঁজতে হবে। আর আমরা যদি আমাদের বিশ্লেষণটিকে আরেকটু গভীরে নিয়ে যাই, তাহলে আমরা আবিষ্কার করতে পারব যে, মনের এই অবস্থাটা খোদ নিজেই উৎপন্ন হয়েছে কোনো শারীরিক রোগের পরিণামে (হতে পারে হৃদপিন্ডের হৃদপিন্ডের বা মস্তিষ্কের বা পরিপাকতন্ত্রের কোনো রোগ), যে রোগ এসেছে হয় উত্তরাধিকার-সূত্রে, না হয় তো অস্বাভাবিক জীবনযাপনের সূত্রে। অনেক বছর ধরে এই কারণগুলো ক্রিয়াশীল থেকেছে, তারপর এমন কোনো কাজ ঘটিয়ে ফেলেছে, যা আইনের আওতায় পড়ে যায়।

শুধু এটুকুই নয়। আমরা নিজেরা যদি বিশ্লেষণ করে দেখি, প্রত্যেকেই যদি তাঁদের মাথার মধ্যে দিয়ে নানা সময় বয়ে যাওয়া চিন্তাভাবনাগুলো অকাতরে স্বীকার করেন, তাহলে আমরা দেখতে পাব, আমাদের সকলেরই এমন সব অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা ছিল, যার মধ্যে অপরাধী বলে বিবেচিত হওয়ার মতো সমস্ত কাজেরই প্রবৃত্তি থেকে গিয়েছিল। হতে পারে সেসব অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা ছিল মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে আলোর ঝলকের মতো বয়ে যাওয়া অনুধাবন-অযোগ্য একটা তরঙ্গ মাত্র – তবু তা ছিল কিন্তু। আমরা তক্ষুণি সেগুলোকে হটিয়ে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেগুলো বারবার ফিরে আসার সুযোগ যদি পেত, যদি সেগুলো পরিবেশ-পরিস্থিতির দ্বারা পরিপুষ্ট হতো, কিংবা যদি সেগুলো পরিপুষ্ট হতো আমাদের চারপাশের মানুষজনের সাথে বসবাসের ফলে গড়ে ওঠা ভালোবাসা, করুণা এবং এরকম আর সব কিছুর চর্চার অভাবে, তাহলে এই সব ক্ষণস্থায়ী (এত সংক্ষিপ্ত যে, আমরা হয়ত খেয়ালই করি না) প্রভাবসমূহই অধঃপতিত হয়ে আমাদের চরিত্রের কোনো রুগ্ন-বিষণ্ণ উপাদানে পরিণত হতো।

এই হলো সেই জিনিস, যা শিশুকাল থেকেই আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের শেখানো উচিত। অথচ, এখন আমরা তাদেরকে তাদের কোমলতম বয়েস থেকেই ঠেলে দিই বিচারক আর আদালতের ন্যায়পরায়ণতার এমন সব ধারণার দিকে, যা প্রতিশোধপরায়ণতারই নামান্তর। আর সেটাই যদি আমরা করে থাকি, তাহলে এতদিনকার হায়া-শরম ঝেড়ে ফেলে প্রকাশ্যে এ-কথা ঘোষণা করতে আমাদের আর লজ্জা লাগা উচিত নয় যে, আমরা আমাদের শাস্তি-দন্ডের বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য আততায়ীদেরকে ভাড়া করি, আর আমরা কারা-কর্তাদেরকে এমন সব কর্ম-সম্পাদনের জন্য বেতন দিই, যে কাজ করার জন্য কোনো শিক্ষিত মানুষই তাঁর নিজের সন্তানকে গড়ে তুলতে চাইবেন না। যে কাজটাকে আমরা এতটাই অসম্মান-জনক বলে বিবেচনা করি, সেই কাজ কখনও নৈতিকতা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার কোনো উপাদান হতে পারে না।

আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সমাজবিরোধী অনুভূতিসমূহের বিকাশ ঠেকানোর জন্য কারারুদ্ধ করা নয় বরং ভাতৃপ্রতিম চিকিৎসাই হচ্ছে একমাত্র উপায়, যা আমরা প্রয়োগ করার অধিকার রাখি, এবং প্রয়োগ করতে পারি। শারীরিক রোগের বা সামাজিক প্রভাবের ফলে যাঁদের মধ্যে এ-রকম সমাজবিরোধী অনুভূতি গড়ে ওঠে, তাঁদের ক্ষেত্রে শুধু এই উপায়েই কিছু সুফল মিলতে পারে। আর এটা কিন্তু কোনো ইউটোপিয়া (স্বর্গ-কল্প) নয়। শাস্তিপ্রদান করার মাধ্যমে সমাজবিরোধী অনুভূতির বৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব বলে সুখ-কল্পনা করাটাই বরং একটা ইউটোপিয়া, বাজে একটা ইউটোপিয়া: ‘সারা দুনিয়া যেমন খুশি চলছে চলুক, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও’ মার্কা একটা ইউটোপিয়া।

ড. জে. ব্রুস. থম্পসন[২২] এবং আরো অনেকের কাছ থেকে আমরা জানি, সমাজবিরোধী অনুভূতিসমূহের অনেকগুলিই উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া। তথ্য-উপাত্ত এই সিদ্ধান্তটিকে যথেষ্ট মাত্রায় সমর্থন করে। কিন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া মানে কী? এটা কি অপরাধ-প্রবণতার আচমকা কোনো ঝোঁক, নাকি অন্য কিছু? উত্তরাধিকার সূত্রে যা আসে, তা হলো অপর্যাপ্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ বা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাব, অথবা ঝুঁকি আর উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষা[২৩], কিংবা বেমানান বড়াই। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ঝুঁকি আর উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষার সাথে অহমিকা এসে যুক্ত হওয়াটা আমাদের কারাগারের মানুষজনের সবচাইতে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অহমিকা অনুশীলন করার মতো আরো অনেক এলাকাই তো আছে। অহমিকা প্রথম নেপোলিয়ন বা ফ্রে-র মতো বাতিকগ্রস্ত লোকের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে, বিশেষত সুস্থ-সজীব মেধা দ্বারা উদ্দীপিত ও পরিচালিত হতে পারলে, ঐ একই অহংকার আবার এমন মানুষেরও জন্ম দিতে পারে, যাঁরা সুরঙ্গ পেরোতে পারেন অথবা দুই বৃহৎ ভূখন্ডের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ যোজক-ভূখণ্ডকে ভেদ করে যেতে পারেন, কিংবা এমন কোনো মহৎ কাজের পেছনে তাঁদের সমস্ত প্রাণশক্তি ঢেলে দিতে পারেন, যা তাঁদের বিবেচনায় মানবতার জন্য উপকারী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেধা-বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কোনো কিছুর চরম মাত্রায় পৌঁছানোর ঝোঁককে সামলনো যেতে পারে, অথবা এমনকি কমিয়ে এটাকে একেবারে প্রায় শূন্যের কোঠায় এনে ফেলা যেতে পারে। উত্তরাধিকার-সূত্রে যা পাওয়া গেছে, তা যদি হয় ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার অভাব, তাহলে তো আমরা এ-ও জানি যে, চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি জীবনের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী অত্যন্ত বিচিত্র সব পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের ‘ভালো মানুষ’দের কত জনের ক্ষেত্রে ভোগান্তির কারণ হয়ে ওঠে ঠিক এই ত্রুটিখানিই? এটাই কি তাঁদেরকে কারাগারে পাঠানোর যথেষ্ট কারণ হতে পারে?

মানবতা তার কারাবন্দিদের সাথে মানুষের মতো আচরণ করেছে কচিৎ-কদাচিৎ। কিন্তু যখনই তা করা হয়েছে, তখনই তার সাহসিকতার জন্য উপযুক্ত পুরষ্কার মিলেছে। ক্লেয়ারভক্স-কারাগারে হাসপাতালের বেশকিছু চিকিৎসা-সহকারী [যাঁরা নিজেরাও কারাবন্দি] অসুস্থ লোকজনের প্রতি যে রকম দয়া দেখান তা দেখে আমি কখনো কখনো চমকে গেছি। এক প্রকার কোমল অনুভূতির বেশ কিছু প্রকাশ আমাকে একদম ছুঁয়ে গেছে। ডাক্তার ক্যাম্পবেল বলেছেন আরও বেশি কিছু। তিনি কিন্তু কারাগারের ডাক্তার হিসেবে তাঁর তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মানব-প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছেন ঢের বেশি। তিনি বলছেন, খুবই আলতোভাবে ‘এতটা যত্নের সাথে’ তাঁদের চিকিৎসা দেওয়া হতো (আমি একদম তাঁর নিজের কথারই উদ্ধৃতি দিচ্ছি) ‘যেন তাঁরা নাজুক মহিলা’, আর এতে করে ‘হাসপাতালে প্রায় সবসময়ই সর্বোচ্চ মাত্রার সুবন্দোবস্ত বজায় থাকত’। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ‘এমনকি সবচেয়ে রুক্ষ অপরাধীদের মধ্যেও কারাবন্দিদের চরিত্রের এই শ্রদ্ধাজনক বৈশিষ্ট্যটি দেখতে পেয়ে – অসুস্থদের প্রতি যে বিপুল মনোযোগ তাঁরা দিতেন, আমি তার কথা বোঝাতে চাইছি।’ সাথে তিনি আরও বলছেন, ‘সবচেয়ে কঠোর হয়ে যাওয়া অপরাধীরাও এই অনুভূতি থেকে মুক্ত ছিলেন’। আরেক জায়গায় তিনি বলছেন, ‘অতীতের বেপরোয়া জীবন ও লুঠতরাজের অভ্যেসের কারণে এঁদের অনেককেই যদিও কঠোর ও অনুভূতিহীন বলে মনে হতে পারে, তথাপি কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সে-ব্যাপারে এঁদের রয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধারণা।’ কারাবন্দিদের নিয়ে কাজ করেছেন এমন কোনো মানুষই ডাক্তার ক্যাম্পবেলের অভিজ্ঞতাকে সঠিক না বলে পারবেন না।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরকে বন্য পশুর চেয়ে তেমন আলাদা কিছু বলে ভাবতে যাঁরা অভ্যস্ত নন, এমনকি তাঁদেরকেও মুগ্ধ না করে পারে না যে বৈশিষ্ট্য, তার রহস্য কী? মঙ্গলময় আবেগ-অনুভূতি চর্চা করার মতো সুযোগ হাসপাতালের এই চিকিৎসা-সহকারীরাই পান। তাঁদের আছে অন্যের জন্য দরদ অনুভব করা এবং সেই মোতাবেক কাজ করার সুযোগ। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, হাসপাতালের ভেতরে তাঁরা অন্যান্য দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন; আর ডাক্তার ক্যাম্পবেল যাঁদের কথা বলছেন, তাঁরা ছিলেন তাঁর মতো একজন ডাক্তারের প্রত্যক্ষ নৈতিক প্রভাবের অধীনে, সৈনিকের অধীনে নয়।

সংক্ষেপে, নৃতাত্ত্বিক কারণসমূহ (অর্থাৎ শরীরের গঠনগত ত্রুটি) মানুষকে জেলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে। যথার্থভাবে বলতে গেলে, এই কারণগুলো কিন্তু ‘অপরাধ-প্রবণতা’র কারণ নয়। আমাদের আধুনিক মনোবিকারগ্রস্ত প্রজন্মের অজস্র মানুষের মধ্যে এই একই কারণ-সমূহ ক্রিয়াশীল আছে, কিন্তু কতকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির অধীনেই কেবল সেগুলো সমাজবিরোধী কাজকর্মের দিকে মোড় নেয়। কারাগার এসব রোগ-লক্ষণ সংক্রান্ত শারীরবৃত্তীয় ত্রুটির নিরাময় করে না, এগুলোকে আরো জোরদার করে মাত্র। অনেক বছর ধরে কারাগারের হীন প্রভাবের অধীনে থাকার পর একজন মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যখন বাইরে আসেন, তখন তিনি সমাজস্থ জীবনের জন্য আগের তুলনায় অনেক কম উপযুক্ত হয়ে পড়েন। এর সাথে কোনোকিছুর তুলনা চলে না। যদি তাঁকে নতুন করে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়, তাহলে কারাগার তাঁর ওপর যা যা করেছে সেগুলোর বিমোচনের মাধ্যমেই শুধুমাত্র সেটা অর্জিত হতে পারে। এর জন্য দরকার তাঁর মন থেকে কারাগারের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা, যেসব বৈশিষ্ট্য কঠিন কারা-অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া মানুষের ওপর প্রগাঢ় ছাপ ফেলে দেয়। মুছে ফেলার এই কাজটা মানবতার কতিপয় বন্ধুদের দ্বারাই সম্পাদিত হয় বটে, কিন্তু এটা এমন একটা কাজ, অনেক অনেক ক্ষেত্রেই যা থেকে কোনো সুফল পাওয়া যায় না।

অপরাধ-বিশেষজ্ঞরা যাঁদেরকে সুযোগ্য আততায়ী হিসেবে অভিহিত করে থাকেন, তাঁদের সম্পর্কেও কিছু কথা বলার আছে। ‘দাঁতের বদলে দাঁত’-এর সেই পুরাতন বাইবেলীয় নীতির গুণে গুণান্বিত হয়ে এঁদেরকে ফাঁসি-কাষ্ঠে পাঠানো হয়ে থাকে অনেক দেশেই। অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, সারা সাইবেরিয়া জুড়ে যেখানে নির্বাসিত লোকদেরকে আলাদা আলাদা মূল্যায়ন করার প্রচুর সুযোগ আছে, সেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত মানুষজনের মধ্যে ‘খুনী’রাই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ হিসেবে মূল্যায়িত হয়ে থাকেন। অত্যন্ত প্রখরভাবে অপরাধ এবং তার কারণ-সমূহ বিশ্লেষণকারী জনাব দাভিৎও যে এই একই রকম পর্যবেক্ষণ[২৪] দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন তা দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।[২৫] একশত বছরেরও বেশি সময় যাবত রুশ আইন যে মৃত্যুদণ্ডকে স্বীকৃতি দেয় না, এই কথাটা সবার যতখানি জানা থাকা উচিত ছিল সবাই ততখানি জানেন না। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের [রাজত্বকাল ১৮৫৫-১৮৮১] এবং তৃতীয় আলেকজান্ডারের শাসনাধীনে [রাজত্বকাল ১৮৮১-১৮৯৪] রাজনৈতিক আইনলঙ্ঘন-কারীদেরকে যেমন খুশি ইচ্ছা মতো যতই ফাঁসি-কাষ্ঠে পাঠানো হয়ে থাকুক না কেন (দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শাসনামলে ৩১ জন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল[২৬] এবং ১৮৮১ থেকে এখন পর্যন্ত[২৭] মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে ২৫ জনকে), রাশিয়াতে ‘কমন-ল’-এর অধীনস্থ আইনলঙ্ঘনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান নাই। ১৭৫৩ সালে সেটা বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং সেই সময় থেকে খুনীদেরকে স্রেফ আট থেকে বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড (আর মা-বাবা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়দের হত্যাকারীদের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড) দেওয়া হয়। এই মেয়াদটা শেষ হয়ে গেলে সাইবেরিয়ায় তাঁদেরকে বাকি জীবনের জন্য স্বাধীন থাকতে দেওয়া হয়। পূর্ব-সাইবেরিয়া তাই মুক্তিপ্রাপ্ত আততায়ী দিয়ে ভরা, এবং তা সত্ত্বেও এরকম দেশ খুব কমই আছে, যেখানে আপনি এর চেয়ে বেশি নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারবেন, ঘুরে বেড়াতে পারবেন। সাইবেরিয়ায় আমার অত্যন্ত সুবিস্তৃত সফরের সময় আমি আমার সঙ্গে কোনো ধরনের আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র রাখতাম না। আমার বন্ধুদের ঘটনাও তাই, যাঁরা প্রত্যেকেই প্রতি বছর এই বিপুল ভূখন্ডে দশ হাজার মাইলের মতো ভ্রমণ করতেন। আগের অধ্যায়ে যেমনটা বলা হয়েছিল, পূর্ব-সাইবেরিয়ায় মুক্তিপ্রাপ্ত আততায়ীদের হাতে বা পালিয়ে-যাওয়া অগণন লোকের হাতে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। আর যে বিরামহীন দস্যুতা এবং খুনখারাবির ঘটনা নিয়ে সাইবেরিয়া ইদানিং নালিশ করে থাকে, সেগুলো সংঘটিত হয় তমস্ক[২৮] এবং সারা পশ্চিম-সাইবেরিয়া জুড়ে; সেখানে কিন্তু আততায়ীদেরকে নয় বরং লঘু দায়ে অভিযুক্তদেরকে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই [উনবিংশ] শতাব্দীর প্রথম দিকেও এমনটা অস্বাভাবিক ছিল না যে, অফিসারের বাসায় দেখা যাচ্ছে কোচোয়ান লোকটি একজন মুক্তিপ্রাপ্ত খুনী। কিংবা এমনটাও অস্বাভাবিক ছিল না যে, যে নার্সটি বাচ্চাদেরকে মায়ের মতো আদর-যত্ন করছেন, তাঁকেও তাঁর দেহে বহন করতে হচ্ছে গণগনে লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা-দেওয়া একটা দাগ, যে দাগ কিছুটা মুছে গেছে আর কিছুটা থেকেই গেছে। যাঁরা বলতে চান পশ্চিম ইউরোপের লোকজনের তুলনায় রুশরা একটু কোমল জাতের মানুষ, তাঁদের শুধু কৃষক-বিক্ষোভের সময়কার দৃশ্যগুলোকে একটু স্মরণ করলেই চলবে; এবং তাঁদেরকে এ-কথাও জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মেরে ফেলার পদ্ধতিটির বিলোপ-সাধন করাটা মানবজীবনের প্রতি শীতল একটা ঘৃণা পরিপোষণ করে চলার ক্ষেত্রে কতখানি অবদান রেখেছে, আর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মেরে ফেলার বর্ণনায় পরিপূর্ণ চরম অরুচিকর যেসব কথাবার্তায় ইংরেজ কারাবন্দিরা সবচাইতে বেশি উল্লসিত হন, সেসব কথাবার্তার অনুপস্থিতি মানবজীবনের প্রতি ঐ শীতল ঘৃণা বিকশিত করে চলার ক্ষেত্রে কতটকু অবদান রেখেছে।

আইনসম্মত হত্যাকান্ডের লজ্জাকর অনুশীলন পশ্চিম ইউরোপে এখনও পালিত হয়ে চলেছে। যে শাস্তি নিজের হাতে বাস্তবায়ন করার মতো সাহস বিচারক নিজেও পেতেন না, সেই শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য মাত্র এক গিনি’র[২৯] বিনিময়ে একজন ঘাতককে ভাড়া করার লজ্জাজনক এই অনুশীলন[৩০] এবং কলঙ্কময় এই অনুশীলনের পরিণামে কল্পনাতীত মাত্রার যে দুর্নীতি সমাজে ঢোকে, সেই অনুশীলন এমনকি সম্ভাব্য খুনখারাবি-হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করতে পারার অজুহাতটুকু পর্যন্ত দেখাতে পারে না। মৃত্যুদন্ডের বিলুপ্তির ফলে কিন্তু খুনের সংখ্যা কোথাও বেড়ে যায় নি। মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার এই চর্চা এখনও যে থেকে গেছে, তা থেকে গেছে স্রেফ সাহসের অভাবজনিত ভয়ভীতির ফলে এবং নিম্নতর একটা সভ্যতার স্মৃতিচারিতার ফলে যে সভ্যতায় ধর্ম কর্তৃক প্রচারিত হয়েছিল ‘দাঁতের বদলা দাঁত’-এর মতো নীতি।

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, মহাজাগতিক কারণগুলো যদি সমাজবিরোধী কাজের বাৎসরিক পরিমাণের ওপর এতটা শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে, এবং শরীর-কাঠামোর একেবারে ভেতরে গভীরভাবে প্রোথিত মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহও যদি মানুষকে আইন লঙ্ঘনের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে, এবং এর পর যদি যাকে আমরা অপরাধ বলি তার সামাজিক কারণগুলোকেও বিবেচনায় নিতে পারি, তাহলে ফৌজদারি আইনকানুন সংক্রান্ত লেখকগণের তত্ত্বসমূহের মধ্যে বাকি আর থাকে কী?

পুরাতন কালে একটা রীতি চালু ছিল। সদস্যদের যেকোনো রকম সমাজবিরোধী কাজের জন্য প্রত্যেকটা কমিউন (গোত্র, মার্ক, জেমিন্দে)[৩১] ইত্যাদিকে সামগ্রিক-ভাবে দায়ী মনে করা হতো। প্রাচীন কালের সম্প্রদায়গত সংগঠনসমূহের ভালো ভালো অনেক অবশিষ্টাংশের মতো এই প্রাচীন রীতিটিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আবার আমরা ওটাতেই ফিরে আসছি। চরম স্বাধীন ব্যক্তিতন্ত্রের একটা পর্যায় পার হওয়ার পরে আবার আমাদের মধ্যে সেই একই অনুভূতি জন্মাচ্ছে: সমাজ-বিরোধী কাজকর্মের জন্য সমাজই দায়ী। আমাদের শতাব্দীর প্রতিভাবানদের অর্জনসমূহে যদি আমাদের ভাগ থেকে থাকে, তাহলে আমাদের আততায়ীদের কৃতকর্মের লজ্জাতেও আমাদের ভাগ আছে।

বছরের পর বছর ধরে আমাদের বাচ্চারা বেড়ে ওঠে আমাদের বিশাল শহর-গুলোর জঘন্য আবর্জনায় – বস্তুগত এবং নৈতিক আবর্জনায়। কোনোরকমে দু-মুঠো অন্ন জোটাতে হিমশিম-খাওয়া জীবনের চাপে, আর ভবিষ্যত নিয়ে সংশয়ের চাপে আশাহীন-আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পুরোপুরি পরিত্যক্ত অবস্থায় বেড়ে ওঠে এরা। এমন একটা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, যার সম্পর্কে অতীতের কোনো যুগ এমনকি কোনো ধারণাও রাখে নি। নিজেদের মধ্যে আর রাস্তার বাজে সব প্রভাবের মধ্যে আটকে-পড়া, আর অস্তিত্বের ভয়ঙ্কর সংগ্রামে ধুলায় মিশে-যাওয়া মা-বাবাদের কাছ থেকে আদরযত্ন না পাওয়া এইসব বাচ্চারা বলতে গেলে জানেই না, সুখী একটা পরিবার বলে কাকে। অথচ একেবারে প্রথম শৈশব থেকেই তারা শিখে ফেলে, আমাদের প্রকাণ্ড এই শহরের পাপ কোনগুলো। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে এমন কোনো হাতের কাজটুকু পর্যন্ত না শিখেই তারা জীবন শুরু করে। একজন বর্বরের[৩৩] ছেলে তো তবু তার বাবার কাছ থেকে শিকার করাটুকু শেখে; তার বোন শেখে কেমন করে বাড়ির সাধারণ কাজকর্ম সামলাতে হয়। কিন্তু যেসব বাচ্চাকাচ্চার মা-বাবা কিছু-একটা কাজের খোঁজে (যা তাঁদেরকে পরের সপ্তাহটা পাড়ি দিতে হয়ত একটু সাহায্য করবে) সাত-সকালে বেরিয়ে পড়েন অপরাধের আস্তানা থেকে (যেসব আস্তানায় তাঁদের বাস), সেইসব বাচ্চারা জীবনে প্রবেশ করে এমনকি ঐসব বর্বরের সন্তানদের সামান্য জ্ঞানটুকুও না নিয়েই। কোনো হাতের কাজ তারা জানে না। কর্দমাক্ত রাস্তা হচ্ছে তাদের বাসাবাড়ি। আর যে শিক্ষাদীক্ষা তারা রাস্তা থেকে পায়, তা এমন ধরনের শিক্ষা, যা গরিবের সস্তা মদের প্রাসাদ আর বড়লোকের প্রমোদ-কানন পরিদর্শনকারী মানুষজনের কাছে দিব্যি পরিচিত।

এই শ্রেণীর লোকজনের মদ খাওয়ার অভ্যাসকে কঠোরভাবে ভৎর্সনা করাটা খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা তাঁদেরকে ভৎর্সনা করেন, তাঁরাও যদি ঐসব শ্রমজীবীর সন্তানসন্ততির মতো একই পরিবেশে বড় হয়ে উঠতেন, যেসব শ্রমজীবীকে প্রত্যেক দিন সকাল বেলায় কব্জির জোরে আদায় করে নিতে হয় লন্ডন-ডকইয়ার্ডের গেটের ভেতরে ঢোকার অধিকার, তাহলে তাঁদের কতজন ঐসব সস্তা মদের প্রাসাদের নিয়মিত মেহমান না হয়ে থাকতে পারতেন? সত্যিকারের উৎপাদকদের সমস্ত সম্পদ ধনীরা নিজেদের করে নিয়েছে শুধু এইসব প্রাসাদের বলেই।

যখন আমরা আমাদের সমস্ত কারখানা কেন্দ্রগুলোতে এই জনগোষ্ঠীকে বেড়ে উঠতে দেখি, তখন একথা ভেবে আমাদের অবাক হওয়া সাজে না যে, কারাগারে কয়েদি সরবরাহ করে প্রধানত আমাদের এই বড় শহরগুলোই। উল্টা বরং আমি অবাক না হয়ে পারি না, কীভাবে এই শিশুদের তুলনামূলকভাবে এত ছোট্ট একটা অংশ চোর অথবা বড় রাস্তার ছিনতাইকারী হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সামাজিক অনুভূতির গভীর শেকড়-বিস্তার দেখেই বরঞ্চ আমি অবাক না হয়ে পারি না। নোংরা রাস্তাঘাটে হৃদয়ের শুভবৃত্তি এখনও যেটুকু আছে, তাতেই বরং আমি অবাক না হয়ে পারি না। এগুলো আছে বলেই চরম অবহেলায় বড় হয়ে-ওঠা লোকজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এত সামান্য সংখ্যক মানুষ আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইসব শুভবোধ, সহিংসতার প্রতি ঘৃণার এই বোধ, আর এই মেনে-নেওয়া (যা আছে বলে বুকের মধ্যে ঘৃণার উন্মেষ না ঘটিয়েই নিজেদের নিয়তিকে তাঁরা গ্রহণ করে নিতে পারেন) – কারাগারের ভীতিকর প্রভাব নয় – এইগুলোই বরং সেই আসল প্রতিবন্ধক, যা খোলাখুলিভাবে সমস্ত সামাজিক বন্ধন ভেঙ্গে ফেলা থেকে তাঁদেরকে এখনও বিরত রাখে। পাথরে-গাঁথা আমাদের আধুনিক অট্টালিকাগুলোয় এক পাথরের ওপর আরেক পাথর যে এখনও ঠিকঠাক বিন্যস্ত আছে– তা এইসব অনুভূতি আছে বলেই আছে।

আর সামাজিক দাঁড়িপাল্লার অপর প্রান্তে টাকা (অর্থাৎ মানুষের কাজের প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্ন) ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে অশ্রুতপূর্ব বিলাসব্যসনের মধ্যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্রেফ নির্বোধ অহংকারকে তৃপ্ত করার জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়। বৃদ্ধদের আর তরুণদের যখন রুটি নাই, এবং সত্যি-সত্যিই যখন তাঁরা আমাদের বিলাস-বিপনীগুলোর একেবারে দরজায় অনাহারে দাঁড়িয়ে আছেন, সে সময় এসব দোকানের লেনদেনে বিপুল ব্যয়ের কোনো সীমা থাকে না।

যখন আমাদের চারপাশের সবকিছু – রাস্তায় আমরা যেসব দোকান আর মানুষজন দেখি, যে সাহিত্য আমরা পড়ি, প্রত্যেকদিন যে অর্থপূজার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় – এই সবকিছু মিলে সীমাহীন সম্পদের জন্য অসম্ভব একটা আসক্তির উন্মেষ ঘটায়, উন্মেষ ঘটায় ঝলমলে বিলাসের জন্য ভালোবাসার এবং প্রত্যেকটা প্রকৃত বা অপ্রকৃত উদ্দেশ্যেই আহাম্মকের মতো টাকা খরচের প্রবণতার; যখন আমাদের শহরগুলোতে মহল্লার পর মহল্লা জুড়ে এমনসব বসতবাড়ি গড়ে উঠে উঠছে, যার প্রত্যেকটা বাসা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, যত রকম আকার-আয়োজনেই মানুষ তার পশুত্বকে লুকিয়ে রাখুক না কেন, বেশিরভাগ সময় জুড়েই সে আসলে পশু ছিল; যখন আমাদের সভ্য জগতের জপ-মন্ত্র হলো: ‘নিজেকে ধনী বানাও, পথে যা-কিছুই পড়ুক, যেকোনো উপায়ে হোক গুঁড়িয়ে দাও সব, স্রেফ কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হলেই হলো, ব্যস!’; যখন সামান্য কতিপয় ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে জমিদার-ভূস্বামী থেকে শুরু করে কারু-শ্রমিক পর্যন্ত প্রত্যেককে প্রতিদিন অজস্র উপায়ে শেখানো হচ্ছে যে, জীবনের সবচেয়ে সুন্দর আদর্শ হলো এমনভাবে সবকিছু সামলানো, যেন অন্যেরা তোমার কাজ করে দেয়; যখন শারীরিক পরিশ্রম এতটাই অবজ্ঞার জিনিস যে, দৈহিক চলাফেরা-কাজকর্মের অভাবে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, করাত দিয়ে কাঠ কাটা অথবা নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করার বদলে তাঁরা আশ্রয় নিচ্ছেন জিমন্যাস্টিক্সের, অনুকরণ করছেন করাত বা কোদাল চালানোর ভঙ্গি; যখন শক্ত আর কালো হয়ে-যাওয়া হাত হীনতার চিহ্ন বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং উচ্চমন্যতার বিশেষ পরিচায়ক বলে ভাবা হচ্ছে চাকরবাকরদেরকে কঠোর শৃঙ্খলায় অধীনস্থ করে রাখার বুদ্ধিকে, আর রেশমি পোশাক-পরিচ্ছদকে; যখন সাহিত্য তার কলাবিদ্যা খরচ করছে ধনসম্পদের আরাধনাকে বজায় রাখার জন্য এবং ‘অবাস্তব আদর্শবাদী’র সাথে করছে ঘৃণাপূর্ণ আচরণ – তখন আর উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্জিত অপরাধ-প্রবণতার কথা তোলার প্রয়োজন কী, বিশেষত যখন নাকি আমাদের জীবনের গাদা গাদা উপাদান একটি মাত্র অভিমুখে ক্রিয়াশীল, আর তা হচ্ছে সৎভাবে বেঁচে থাকার সাথে মানানসই নয় এমন ধরনের মনুষ্য-সত্তা নির্মাণ করা, সমাজবিরোধী অনুভূতিসমূহ যার জন্য অনুমোদিত!

চলুন, আমরা আমাদের সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলি, যাতে সর্বজনীন মঙ্গলের লক্ষ্যে প্রত্যেকেরই নিয়মিত কাজ করতে পারার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করা যায় (নিঃসন্দেহে এর মানে হলো, কাজ এবং পুঁজির ভেতরকার বর্তমান সম্পর্কসমূহের আগাগোড়া রূপান্তর ঘটানো); চলুন, প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য সুন্দর শিক্ষা আর নির্দেশনা নিশ্চিত করি (শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রেও বটে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বটে), যেন সে তার জীবনের প্রথম কুড়ি বছরে আন্তরিক ও সন্নিষ্ঠ কাজের জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন করার সুযোগ পায়; তাহলেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষ ও জেলখানার এবং হাকিম ও জল্লাদের আর কোনো দরকার পড়বে না আমাদের।

যে পরিস্থিতিতে মানুষ বড় হয়ে ওঠে, সে তার পরিণাম মাত্র। দরকারি কাজ করার অভ্যাস সহকারে তাকে বেড়ে উঠতে দেওয়া দরকার। তাকে এমনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া প্রয়োজন যেন প্রথম জীবনেই সে পুরো মানবজাতিকে একটা মহা-পরিবার হিসেবে দেখতে শেখে, বিরাট একদল সাথীকে (এবং চূড়ান্ত বিচারে পুরো সমাজকে) আহত হওয়ার অনুভূতি না দিয়ে যে পরিবারের কোনো সদস্যকেই আহত করা যায় না। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সর্বোচ্চ আনন্দের স্বাদ তাকে নিতে দেওয়া দরকার, যা নিম্নতর আবেগ-অনুভূতি থেকে পাওয়া তৃপ্তির চেয়ে অনেক বেশি উচ্চ-অনুপ্রেরণাজাত এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আমরা নৈতিকতাজনিত আইনের লঙ্ঘন খুব বেশি একটা পাব না। নৈতিকতাজনিত আইন সমাজস্থ জীবনের সর্বোত্তম পরিস্থিতির এক ধরনের অচেতন বিবৃতি বিশেষ।

আইনলঙ্ঘনের মোট ঘটনাসমূহের দুই-তৃতীয়াংশই হচ্ছে, যাকে বলে ‘সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ’। সম্পত্তি এখন গুটিকয়ের বিশেষ এক প্রকার সুবিধা/অধিকার, কিন্তু সম্পত্তি যখন তার আসল উৎস সমাজ-সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবে, তখন এই অপরাধের ঘটনাগুলো আর থাকবে না, অথবা নিতান্তই তুচ্ছ একটা সংখ্যার ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকবে। ‘ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ’সমূহের ক্ষেত্রে বলা যায়, এগুলোর সংখ্যা ইতোমধ্যেই দ্রুততার সাথে কমছে। এর কারণ হলো নানারকম নৈতিক আর সামাজিক অভ্যাসের বিকাশ, যা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক সমাজেই বিকশিত হয়, আর এর বিকাশ ঘটতে পারে শুধু তখনই, সাধারণ স্বার্থ যখন বেশি বেশি করে শক্ত করে তোলে [সামাজিক] বন্ধনকে, যা সমষ্টিগত একটা জীবনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে মানুষকে।

সমাজ-সংগঠনের অর্থনৈতিক ভিত্তি যা-ই হোক না কেন, এর ভেতরে সবসময়ই এমন কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিকশিত তীব্র আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ, যাঁদেরকে বাকিদের মতো সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, এবং সবসময়ই এমন কিছু মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, যাঁদের তীব্র আবেগ-অনুভূতি তাঁদেরকে সমাজ-বিরোধী কাজ করার দিকে ঠেলে দেয়। এইসব তীব্র আবেগ-অনুভূতি কিন্তু অন্য একটা পথও নিতে পারে, এবং যাঁরা আমাদেরকে ঘিরে থাকেন, সেসব মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ঐসব আবেগ-অনুভূতিকে প্রায়-পুরোপুরি বা যথেষ্ট নির্দোষ করে তুলতে পারে। এখন আমরা বেঁচে আছি অতিরিক্ত বিচ্ছিন্নতার ভেতরে। সবাই শুধু তার নিজের বা নিকটতম আত্মীয়স্বজনের কথাই ভাবেন। বস্তুগত জীবনের আত্মমুগ্ধ তথা নির্বোধ ব্যক্তিতন্ত্র মানুষজনের অজস্র পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও অনিবার্যভাবে বয়ে এনেছে এমন একটা ব্যক্তিতন্ত্র, যা স্বার্থপর এবং ক্ষতিকর। ইতিহাসে আমরা দেখেছি, এবং এখনও আমরা এমন সব সমাজ-সম্প্রদায় দেখতে পাই, যেখানে মানুষেরা আমাদের ইউরোপীয় শহরগুলোর তুলনায় অধিক ঘনিষ্টভাবে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। চীন এক্ষেত্রে একটা দৃষ্টান্ত। বিরাট সব ‘যৌথ পরিবার’ এখনও সেখানে সমাজ-সংগঠনের ভিত্তি। যৌথ পরিবারের সদস্যরা সেখানে একে অপরকে একেবারে নিখুঁতভাবে চেনেন। শুধু বস্তুগত জীবনেই নয়, নীতি-নৈতিকতা সংক্রান্ত সমস্যাবলীতেও তাঁরা একে অপরের ভার বহন করেন, একে অপরকে সাহায্য-সহায়তা করেন। এবং সেখানে সম্পত্তির বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে উভয়বিধ অপরাধের সংখ্যা তাক লাগানোর মতো নিচু পর্যায়ে থাকে (কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলোতে অবশ্যই, সমুদ্র-উপকূলে নয়)। স্লাভ[৩৩] এবং সুইজারল্যান্ডের কৃষি-কমিউনগুলো হচ্ছে আরেকটা দৃষ্টান্ত। এইসব ছোট ছোট লোকসমষ্টিতে মানুষেরা পরস্পরকে চেনেন। একে অপরকে তাঁরা পারস্পরিকভাবে সাহায্য-সমর্থন করেন। অথচ, আমাদের শহরগুলোতে অধিবাসীদের মধ্যকার সকল বন্ধন গায়েব হয়ে গেছে। একই পূর্বপুরুষ/পূর্বনারী থেকে গড়ে ওঠা পুরোনো পরিবার ভেঙে পড়ছে। কিন্তু মানুষ এরকম বিচ্ছিন্নতায় বসবাস করতে পারে না। নতুন নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর উপাদানসমূহ, একই জায়গায় বসবাসকারী অনেক রকম সাধারণ স্বার্থসম্পন্ন বাসিন্দাদের মধ্যে জেগে ওঠা বন্ধনসমূহ এবং সাধারণ একটি লক্ষ্য অভিমুখে ঐক্যবদ্ধ মানুষজনের ভেতরকার টানও বিকশিত হচ্ছে। পারস্পরিক নির্ভরতা বাড়ানোর মতো নানারকম পরিবর্তন এবং আমাদের সমাজ-সম্প্রদায়ের সদস্যদের উচ্চতর গুণাবলী অর্জনই শুধু এই বিকাশকে তরান্বিত করতে পারে।

এবং তথাপি, এই সকল কিছু সত্ত্বেও, নিশ্চিতভাবেই সীমিত সংখ্যক কিছু লোক থেকেই যাবেন, যাঁদের মধ্যে দৈহিক রোগের পরিণামে সৃষ্ট সমাজবিরোধী তীব্র আবেগ-অনুভূতি সমাজ-সম্প্রদায়ের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। মানবতা কি তাঁদেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে পাঠাবে, বা কারাগারে বন্দি করে রাখবে?

একটা সময় ছিল যখন মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের সাথে সবচাইতে জঘন্য উপায়ে আচরণ করা হতো। তাঁদেরকে শয়তান ধরেছে বলে সবাই বিশ্বাস করত। খাঁচার মধ্যে পশুর মতো শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় তাঁদেরকে দেখে এমনকি তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা পর্যন্ত ভয় পেত। আর মুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাঁদের শেকল খুলে দেওয়াকে আহাম্মকি জ্ঞান করা হতো। কিন্তু একটা মানুষ এলেন – তাঁদের শেকল খুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের সাথে ভাইয়ের মতো, বোনের মতো আচরণ করার উদ্দেশ্যে – পাইন গাছের গুঁড়ির মতো দৃঢ় একটা মানুষ। কাছে কোনো মানুষ যাওয়ার দুঃসাহস দেখালেই তাঁকে চিবিয়ে খাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকার দায়ে যাঁদেরকে ঘৃণা করা হতো, তাঁরা তাঁদের মুক্তিদাতাকে ঘিরে জড়ো হলেন, এবং প্রমাণ করলেন মানুষের স্বভাবের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে, এমনকি রোগের কারণে যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তাঁদেরও স্বভাবের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস স্থাপন করাটা সঠিক ছিল। সেই সময় থেকে মানবতার বিশ্বাস জয়ী হয়েছিল। মানসিকভাবে অসুস্থদের সাথে আর বন্য পশুর মতো আচরণ করা হয়নি।

শেকল বিলুপ্ত হলো, কিন্তু থেকে গেল পাগল-আশ্রম, যা কারাগারেরই আরেকটা নাম মাত্র; এবং সেগুলোর দেওয়ালের ভেতরে শেকলের মতোই জঘন্য একটা বন্দোবস্ত গড়ে উঠল ধীরে ধীরে। কিন্তু তারপর একটা বেলজীয় গ্রামের কৃষকরা তাঁদের সরল শুভবুদ্ধি আর হৃদয়ের করুণাবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে পথের নতুন বাঁক দেখিয়ে দিলেন, মানসিক রোগের বিজ্ঞ শিক্ষার্থীরাও যা ধারণা করতে পারেন নি। মানসিকভাবে অসুস্থদেরকে তাঁরা স্রেফ মুক্ত করে দিলেন। তাঁদেরকে তাঁরা নিয়ে গেলেন নিজ নিজ পরিবারে। নিজেদের গরিব বাসাবাড়িতে তাঁদেরকে দিলেন একটা বিছানা। নিজেদের সামান্য টেবিলে দিলেন আরেকটা করে চেয়ার। জমিতে চাষাবাদ করার সময় তাঁদেরকে করে নিলেন নিজেদের একজন। আর নিজেদের নাচের অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে দিলেন একটা করে জায়গা। এবং সাধু-দরবেশদের ছোঁয়ায় ‘অলৌকিক আরোগ্যের’ খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল, আর এই সাধুদের নামে ঘীল নামের ঐ গ্রামের গির্জাকে পবিত্র ঘোষণা করা হলো। কৃষকদের প্রয়োগ করা এই চিকিৎসা (অর্থাৎ স্বাধীনতা) ছিল এতই সরল আর এতই পুরাতন যে, ঘটনাকে ঘটনা হিসেবে মেনে না নিয়ে বিজ্ঞজনেরা এই ঘটনার চিহ্ন অনুসন্ধান করতে মনস্থ করলেন স্বর্গীয় প্রভাবের মধ্যে। কিন্তু সৎ এবং সহৃদয় মানুষের কোনো অভাব ছিল না, যাঁরা ঘীলের কৃষকদের আবিষ্কৃত চিকিৎসার শক্তি উপলব্ধি করেছিলেন, এর পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, এবং মনের জড়তা, ভীরুতা আর পরিপার্শ্বের প্রতি নিঃস্পৃহতাকে অতিক্রম করার জন্য তাঁদের সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন[৩৪]।

আমাদের দিককার প্রান্তটি থেকে, ওপরে [হেনরি মডস্লে কর্তৃক] বর্ণিত ‘পাগলামি এবং অপরাধের ভেতরকার’ সুবিস্তৃত সীমানাস্থলের সর্বোত্তম আরোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে স্বাধীনতা আর বন্ধুত্বপরায়ণ যত্ন। একই সীমানাস্থলের অপর দিককার প্রান্তটি থেকেও সর্বোত্তম আরোগ্য বলে প্রমাণিত হবে এগুলোই। প্রগতির পথ সেদিকেই এগুচ্ছে। যা-কিছু সেদিকে এগুচ্ছে, সেগুলো আমাদেরকে নিয়ে যাবে সেই বিরাট প্রশ্নটির সমাধানের নিকটে, সবচেয়ে সুদূর অতীত কাল থেকে যে প্রশ্ন মানবসমাজের চিন্তাকে অধিকার করে রাখা থেকে কখনও বিরত থাকে নি, এবং যে প্রশ্নের সমাধান কারাগার দিয়ে হবে না।

তথ্যসূত্র

[১] অনুবাদকের টীকা: এখানে গ্রন্থটির নবম অধ্যায়ের কথা বলা হচ্ছে। শিরোনাম: ‘বন্দিদের ওপর কারাগারের নৈতিক প্রভাব’। এটা বর্তমান এই অধ্যায়টির ঠিক আগের অধ্যায়। যেখানে যেখানে ‘অনুবাদকের টীকা’ কথাটা শুরুতে মোটা হরফে উল্লেখ করা আছে সেগুলো ছাড়া এই রচনায় ব্যবহৃত বাকি সব টীকাই ক্রপোৎকিনের নিজের।

[২] Il Dlinquente; Udine, 1875

[৩] Nuovi orizzonti del Diritt o e della Procedure penale; Socialismo e Criminalita, এবং আরো অন্যান্য। [এনরিকো ফেরি ছিলেন সিজার লম্ব্রোসোর ছাত্র। জনসংখ্যা-প্রবণতা, ধর্ম, পরিবারের প্রকৃতি প্রভৃতি সামাজিক কারককে তিনি অপরাধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিয়েছিলেন। – অনুবাদক]

[৪] L’Alcoolismo, sue consequenza morali e sue cause; Catania, 1887। এটা এমন একটা গবেষণা যে, যেসব লেখক প্রায়শই পরিণামকে কারণ ভেবে ভুল করে বসেন, এই গবেষণাটা পড়ার জন্য তাঁদেরকে আমি উষ্ণভাবে সুপারিশ না করে পারছি না।

[৫] Gesammelte Abhandlungen, Berlin, 1882; Pathologie der Psychischen Kran-kheiten। [ভিলহেল্ম্ গ্রাইসিঙ্গার ছিলেন জার্মান মনোচিকিৎসক। – অনুবাদক]

[৬] Zweifelhaffe Geistzustande, Erlangen, 1873; Grundzuge der Criminal-Psychologie, 1872; Lehrbuch der gerichtlichen Psychopatie, Stuttgart, 1875।

[৭] Psycizologie Naturelle, Paris, 1868; Congres Penitentiaire de Stockholm en 1878, ২য় খণ্ড।

[৮] ‘Insanity with Relation to Crime,’ London, 1880। [অনুবাদকের টীকা: হেনরি মডস্লে (১৮৩৫-১৯১৮) ছিলেন বৃটেনের মনোচিকিৎসক।]

[৯] অনুবাদকের টীকা: ল্যামবার্ট অ্যাডল্ফ জ্যাকুয়েস কিউটেলেট (১৭৯৬-১৮৭৪) ছিলেন বেলজিয়ামের পরিসংখ্যানবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নরগোষ্ঠীগত শ্রেণীবিচারকে তিনি গাণিতিক বিজ্ঞানে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ অন ম্যান এ অপরাধ সম্পর্কে বিশেষ বিখ্যাত একটি উদ্ধৃতি হচ্ছে, ‘সমাজ … অপরাধ তৈরি করে; অপরাধীরা তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার মাত্র’।

[১০] অনুবাদকের টীকা: সঠিকভাবে ও সযত্নে, তথা সিস্টেমেটিকভাবে, অনেক দিনের তথ্য সংগ্রহ করা গেলে এবং নানারকম সামাজিক ফ্যাক্টর বা কারকসমূহকে ঠিকঠাকমতো বিবেচনায় নিয়ে গাণিতিক বিশ্লেষণ পারলে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সামাজিক ঘটনাবলীর নানান প্রবণতা/সম্ভাব্যতা প্রায় সঠিকভাবে আন্দাজ করা খুবই সম্ভব। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ডাকবাক্সে ফেলা ঠিকানাহীন চিঠিপত্রের ভেতরকার টাকার বাৎসরিক পরিমাণ অনুমান করা কিংবা ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশে আগামী বছর কতগুলো করে খুন হবে তা আন্দাজ করার সাথে ‘গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক আইনসমূহের’ কঠোরতার তুলনা করা মোটেও যথার্থ হয় না।

ক্রপোৎকিনের মতো সামাজিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানীর পক্ষে এরকম অযথার্থ অনুমানের কারণ কী হতে পারে? তৎকালে কেবল চোখ ফুটতে শুরু করা ‘সামাজিক বিজ্ঞান’কে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো অকাট্য ‘বিজ্ঞান’ হিসেবে বিবেচনা করার ‘বৈজ্ঞানিক’ ঝোঁকটা আসলে বিজ্ঞানের প্রতি মুগ্ধতার সেই যুগে চিন্তার সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্যই ছিল। কিন্তু এই ঝোঁক মার্কসবাদীদের মধ্যে যে সুতীব্র মতান্ধতা/ডগমাটিজমের জন্ম দিয়েছিল, নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে তা কখনই দেখা যায় নি। নিজেদের আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই সর্বকালে-সর্বদেশে প্রযোজ্য ‘বৈজ্ঞানিক সূত্র’ বলে কখনোই তাঁরা মনে করেন নি, বরং সমাজের-ইতিহাসের-অর্থনীতির অমোঘ কোনো বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক গ্র্যান্ড থিওরির আগাগোড়া বিরোধিতা করেছেন। খেয়াল করলে দেখা যাবে: ক্রপোৎকিনের আসল ঝোঁকটা এখানে মোটেই কিন্তু সমাজবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো ‘বিজ্ঞান’ প্রতিপন্ন করা নয়, বরং ‘আমাদের জীবনের … অনুমান-

অযোগ্য … উপাদান’সমূহকে যে ‘আরো বেশি সত্য’ উপায়ে, ‘আরো সঠিকভাবে’ এবং ‘রীতিমতো যথার্থতার সাথেই অনুমান’ করা বা বোঝা সম্ভব সেই দিকটার ওপরই এখানে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এ কথা তবু মানতেই হবে যে বিজ্ঞানকে একটা এককাট্টা জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করার, এবং বিজ্ঞানকে সবকিছুর ঊর্ধে প্রশ্নাতীত স্থান দেওয়ার ঝোঁক সে যুগে এতই প্রবল ছিল যে নৈরাজ্যবাদীরাও তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। যে নৈরাজ্যবাদীরা ঈশ্বর, চার্চ, রাজা, রাষ্ট্র ইত্যাদি সকল কিছুর হাত থেকে স্বাধীনতার চেয়েছেন, বাস্তবে তার চর্চাও করেছেন, সেই নৈরাজ্যবাদীরা পর্যন্ত বিজ্ঞানের তথাকথিত শ্রেয়ত্বকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নিয়েছেন। ক্রপোৎকিনের ‘মডার্ন সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানার্কিজম’ রচনাটির দোহাই দিয়ে এ ব্যাপারে দুর্দান্তভাবে আমাদের মনোযোগ চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের নৈরাজ্যপ্রবণ দার্শনিক পল ফায়ারাব্যান্ড। বিস্ময়ের সাথে খেয়াল করেছিলেন: ‘পেশাদার নৈরাজ্যবাদীরা সব ধরনের বিধিনেষেধর বিরোধিতা করে থাকেন, এবং তাঁরা দাবি করেন যে ব্যক্তিকে বিকশিত হতে দিতে হবে স্বাধীনভাবে; কোনো আইন, দায়িত্বকর্তব্য বা বাধ্যবাধকতা দিয়ে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না সে বিকাশে। তারপরও বিনাপ্রতিবাদে তাঁরা গিলতে থাকেন কঠোর কঠোর সব মানদণ্ড – বিজ্ঞানী ও যুক্তিবিদরা যা আরোপ করেন গবেষণার ওপর এবং সর্বপ্রকার জ্ঞান-সৃজনী জ্ঞান-পরিবর্তনী কর্মকাণ্ডের ওপর। এমনকি কখনো কখনো খোদ নৈরাজ্যবাদের ভেতরেই আত্মস্থ করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আইনসমূহকে …।’ ফ্যায়ারাব্যান্ডের উল্লেখ করা ঐ রচনায় ক্রপোৎকিন যেমন বলছেন, ‘নৈরাজ্যবাদের অনুন্ধান-পদ্ধতি হচ্ছে একেবারে খাঁটি প্রকৃতিবিজ্ঞানের পদ্ধতি .. আরোহন আর অবরোহনের পদ্ধতি’। (পল ফ্যায়ারাব্যান্ড, এগেইন্স্ট মেথড, ভূমিকা, আট নম্বর পাদটীকা, পৃষ্ঠা ১২-১৩।) প্রসঙ্গত, বলা মোটেও বাহুল্য নয়: ফ্যায়ারাব্যান্ড তাঁর এ বইটাতে অকাট্যভাবে দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানের আগে-থাকতে-নির্ধারিত কোনো একক বা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতত্ত্ব নেই। জ্ঞানের আর-সব শাখার মতোই বিজ্ঞান আরেকটা শাখা মাত্র। সুতরাং অন্য সব কিছুর মাতব্বরির মতো বিজ্ঞানের মাতব্বরির হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর কর্তব্য জরুরি। কেননা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নামে বিজ্ঞান নিজেও হয়ে উঠেছে শাস্ত্র, মতাদর্শ।

[১১] S. A. Hill, ‘The Effects of the Weather upon the Death Rate and Crime in India,’ Nature, ২৯তম খণ্ড, ১৮৮৪, পৃ. ৩৩৮। এই সূত্র মোতাবেক, কোনো মাসের গড় মাসিক তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপরে যতটা বাড়ে, সেই বাড়তি সংখ্যাটিকে … [অস্পষ্ট] দিয়ে গুণ করে গুণফলটির সাথে যোগ করতে হবে সেই মাসের গড় আর্দ্রতাকে ২ দিয়ে গুণ করলে যা হয় সেই গুণফলটিকে। এই উভয় গুণফলের যোগফলটি হবে প্রতি মাসে সংঘটিত আত্মহত্যা এবং সহিংস কাজের সংখ্যার সমান। লেখক আরো বলছেন: ‘সুতরাং এ-কথা বলা যেতে পারে যে, ভারতে গা-চিটপিটানো গরমের প্রবণতার সাথে সহিংসতাজনিত অপরাধের সংঘটন-সংখ্যা আনুপাতিক। চিটপিটানো গরম বলতে ত্বকে সেই তীব্র যন্ত্রণার অবস্থার কথা বলা হচ্ছে, উচ্চ তাপমাত্রার সাথে আর্দ্রতা মিলেমিশে যা তৈরী হয়। এই যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং নিজের মন-মেজাজের ওপর এর প্রভাব টের পেয়েছেন, এমন লোকই শুধু প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পারবেন, কীভাবে এরকম একটা অবস্থা নরহত্যা বা অন্যান্য অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে পারে।’ শীতের আবহাওয়ায় দেখা যায় বিপরীত প্রভাব।

[১২] অনুবাদকের টীকা: এখানে বোঝা যাচ্ছে, ভারত ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে ক্রপোৎকিনের জানাবোঝা-পড়াশোনার ঘাটতি ছিল। তা না হলে ভারতীয় মাত্রকেই তিনি ‘হিন্দু’ মনে করতেন না। আবার, ভারতের তাপমাত্রা যে সর্বত্র একইরকম না, সেটাও মনে হয় তাঁর অজানা ছিল। কাশ্মীর বা দার্জিলিঙের ঠাণ্ডা আর গুজরাটের গরম আকাশ-পাতাল আলাদা। ক্রপোৎকিনের হিল সাহেব কোন এলাকা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন কে জানে। যাই হোক, নিজেকে ভারত-বিশেষজ্ঞ বলে জাহির করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ক্রপোৎকিন এখানে বা অন্য কোথাও করেন নি। আর তাঁর এসব অতিসরলীকৃত ধারণার পেছনে হিল সাহেবের আলোচ্য প্রবন্ধই বা আদৌ কতটুকু দায়ী, তা-ও তো আমরা জানতে পারছি না।

[১৩] এই রচনাটিও দেখুন: Mayr, Gesetzmassigkeit in Gesellschaftsleben। আর E. Ferri-র আলোচনা দেখুন এ-সবের মধ্যে: Archivio di Psychiatria, fasc. 2nd; La Teoria dell’ imputabilata e la Negazione del libero arbitrio, Bologna, 1881। আরো অন্যান্য রচনাও দেখা যেতে পারে।

[১৪] Das Ferbrechen in seiner Abhangigkeit von Temperatur, Berlin,1882। এবং Bibl. d’Antilropologie Crimiselle, Lyons,1886-এর মধ্যে এই রচনাটি দেখুন: Colajanni’s Oscillations thermometriques, et de’lits contre les personnes।

[১৫] অনুবাদকের টীকা: বিপরীত থেকে দেখলে, একই সুযোগ পুরুষেরও ঘটে। নারীদের মেজাজের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব পড়ে না? নারীরা মারামারি করেন না? তাঁদের অপরাধ-প্রবণতা নাই? সেই অপরাধ-প্রবণতার ওপর মহাজাগতিক কারণসমূহের প্রভাব পড়ে না? মহাজাগতিক প্রভাবের বিষয়টি যদি মানুষের ক্ষেত্রে সত্য হয়, তবে তা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য হওয়ার কথা। ফসল যদি নষ্ট হয় এবং তার ফলে ঘরে যদি অভাব লেগে থাকে তাহলে তো নারীদেরও মাথা-গরম, খিটিমিটি হতে পারে। নারীরা কোমল ও শান্ত, আর পুরুষরা কঠোর ও রাগী – ক্রপোৎকিনের চিন্তায় এরকম একটা পুরুষতান্ত্রিক সরলীকরণের ঝোঁক এখানে স্পষ্ট। তবে, বিজ্ঞান-মুগ্ধতার মতো, এটাও সম্ভবত যুগ-বৈশিষ্ট্যই, তথাপি তা অগ্রহণযোগ্য ও সমালোচনাযোগ্য।

[১৬] অনুবাদকের টীকা: সিজার লম্ব্রোসো (১৮৩৫-১৯০৯) ছিলেন মনোচিকিৎসার প্রফেসর এবং ইতালীয় অপরাধবিদ্যা-বিশারদ। অপরাধবিদ্যার ইতালীয় ধারার তিনি ছিলেন আদি গুরু। তাঁর ধারণা ছিল কতিপয় শারিরীক বৈশিষ্ট্য দিয়ে (যেমন নিচের চোয়াল লম্বা হওয়া, দীর্ঘতর বাহু ইত্যাদি) অপরাধপ্রবণ মানুষকে শনাক্ত করা সম্ভব। অপরাধবিদ্যায় তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরে প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে, তাঁর গবেষণা-কাজ আসামীদের সাথে অধিকতর মানবিকতাপূর্ণ আচরণে উৎসাহ জুগিয়েছিল। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বই The Criminal Man (১৮৭৬)।

[১৭] L’ Uomo delinquente, তৃতীয় সংস্করণ, Torino, 1884।

[১৮] Sull’ Incremento del Delitto, Roma, 1879।

[১৯] Responsihility in Mental Disease, London, 1872; ‘Body and Will,’ London, 1883।

[২০] Maudsley, Responsibility in Mental Disease। এর ২৭ নম্বর পৃষ্ঠায় জনাব মডস্লে বলছেন: ‘একইভাবে, যদিও একজন অপরাধীর প্রতি দয়া-করুণা-সহানুভূতি দেখানো যেতে পারে, কিন্তু তারপরও, আরো-সব অপকর্ম করার ক্ষমতা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায়। আর সেরকম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার অধিকার সমাজের স্পষ্টতই আছে। অর্থাৎ, যদিও তাঁকে সদয়ভাবে যত্ন নেওয়া যেতেই পারে, তথাপি তাঁর এবং অন্যদের প্রতি সবচেয়ে খাঁটি দয়া দেখানোর পথ হচ্ছে তাঁদের ওপর সবলে এমন ধরনের শৃঙ্খলা আরোপ করা যা তাঁদেরকে (যদি সম্ভব হয়) মানসিকভাবে স্বাস্থ্যকর একটা অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য সবচেয়ে মানানসই, এমনকি যদি তা কঠোর পরিশ্রমও হয় (যে শ্রম তাঁদের শক্তির আওতাকে ছাড়িয়ে যায় না)।

‘সশ্রম শৃঙ্খলা আরোপ করার ক্ষেত্রে সমাজের এরকম অধিকার নিয়ে সন্দেহ তো করাই চলে, কেননা জনাব মডস্লে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সমাজই তার নিজের ‘অপরাধী উৎপাদন করে’। কিন্তু কঠোর শ্রম আরোপ করার ক্ষেত্রে সমাজের অধিকার সম্পর্কে শেখার পাশাপাশি আমরা বিস্মিতও হলাম: এত খোলা মনের একজন মানুষও কবুল করে ফেলছেন (যদিও তা মুহূর্তের জন্যই মাত্র) যে, কোনো একটা মানুষকে মানসিকভাবে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য সশ্রম কারাদণ্ড সর্বোত্তম উপায় হতে পারে।’

[২১] Vierteljahrsschrift fur gerichtlzche und offentliche Medicin, 1887।

[২২] Journal of Mental Science, জানুয়ারি ১৮৭০, পৃষ্ঠা ৪৮৮।

[২৩] এডমন্ড দ্যু কেইন কর্তৃক চমৎকারভাবে প্রদর্শিত এই উপাদানটির গুরুত্ব প্রমাণিত হয় তাঁরা যাঁকে বলেন ‘অপরাধের বয়স’ (পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর), সেই বয়স সংক্রান্ত পরিস্থিতি থেকে। এই বয়েসের পরে নিরিবিলি জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ করেই আইন-লঙ্ঘনের ঘটনা কমিয়ে দেয়। কোনো এক কালে যাঁরা কারাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন, এডমন্ড দ্যু কেইনের প্রস্তাবটি সেই ধরনের লোকদের ভেতরে বিকশিত হওয়া অদ্ভুত যুক্তিমালার চরিত্রসম্পন্ন। (প্রস্তাবটি হলো: ‘যেসব ব্যক্তির ইতিহাস তাঁদের মধ্যে সুচিহ্নিত অপরাধ-প্রবণতার সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে, তাঁদেরকে ধরুন চল্লিশ বছর বয়স পার না হওয়া পর্যন্ত বন্দি করে রাখা বা বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা’।)

[২৪] তিনি বলছেন: ‘ছিনতাই-রাহাজানিকে কেন্দ্র করে নানা সময় হত্যাকাণ্ড ঘটে বটে। এটা সত্যি। কিন্তু সেগুলো পূর্বপরিকল্পিত হয় না বললেই চলে। বরং ছিনতাই-রাহাজানির অপরাধটি ঘটাতে যেয়ে দুর্ঘটনাক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। এটা একেবারে নিয়মের মতো। সমস্ত অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হলো বুঝেশুনে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে, খুন করা। হত্যাকাণ্ড ঘটে প্রতিশোধ আর হিংসা সংক্রান্ত তীব্র আবেগ-অনুভূতির পরিণামে অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তির কারণে। বেশিরভাগ সময়ে এরকম হত্যাকাণ্ড হচ্ছে মানুষের স্বভাবের মহত্তর সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর এক প্রকার বিকৃতির পরিণাম। মানুষের হীনতর প্রবৃত্তি অথবা তাড়ণার মধ্যে খুনের উৎস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।’ (Leaves from a Prison Diary, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)।

[২৫] অনুবাদকের টীকা: মাইকেল দাভিৎ (১৮৪৬-১৯০৬) ছিলেন আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৮৭০ সালে বৃটিশরা তাঁকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু অর্ধেক কারাভোগের পর ১৮৭৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৮৯৫ সালে তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯০০ সালে পদত্যাগ করেন দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ওলন্দাজ বংশোদ্ভূতদের (এঁদেরকেই ‘বোয়ার’ বলা হতো) বিরুদ্ধে বৃটিশদের ‘বোয়ার যুদ্ধের’ প্রতিবাদে। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে Leaves from a Prison Diary (১৮৮৪) এবং The Boer Fight for Freedom (১৯০২)।

[২৬] কেউই জানেন না, ঠিক কত সংখ্যক বা কত শত পোলিশকে ১৮৬৩-৬৫ সালে খুন করা হয়েছিল।

[২৭] অনুবাদকের টীকা: ক্রপোৎকিনের এই বই প্রকাশের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত, সম্ভবত।

[২৮] অনুবাদকের টীকা: তম্স্ক্ দক্ষিণ সাইবেরিয়ার সবচেয়ে পুরাতন শহরগুলোর একটি। ১৬০৪ সালে একটি দুর্গ হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও যোগাযোগ-কেন্দ্র। সাইবেরিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এখানেই ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[২৯] অনুবাদকের টীকা: গিনি হচ্ছে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে প্রবর্তিত বৃটিশ স্বর্ণমুদ্রা। আফ্রিকার দেশ গিনির সাথে বাণিজ্য করতে গিয়েই বৃটিশরা গিনির স্বর্ণে তৈরি এই মুদ্রার প্রথম প্রচলন ঘটায় বলে এর নাম হয়ে যায় ‘গিনি’। ১৬৬৩ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যকার সময়কালে এক গিনির মূল্যমান এক পাউন্ডের সামান্য বেশি: ২১ শিলিং বা ১.০৫ পাউণ্ড। (এনকার্টা ডিকশনারি, সিডি-সংস্করণ, মাইক্রোসফট এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪; মাইক্রোসফট কর্পোরেশন)

[৩০] দ্যু কেইনের ‘Punishment and Prevention of Crime,’ পৃষ্ঠা ৩৩।

[৩১] অনুবাদকের টীকা: জার্মান-ইংরেজি অনুবাদ থেকে জানা যাচ্ছে ‘Gemeinde’ শব্দটার অর্থ পৌরসভা বা স্থানীয় সরকার। (এনকার্টা ডিকশনারি, সিডি-সংস্করণ, মাইক্রোসফট এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪; মাইক্রোসফট কর্পোরেশন) আবার, সুইজারল্যান্ডেও জার্মান ভাষা থেকে আসা ‘জেমিন্দে’ শব্দটা আছে। সেখানে ২৬টা ক্যান্টন (রাজ্য) আছে। ২০টা পূর্ণ ক্যান্টন, ৬টা অর্ধ। এগুলো আবার ছোট ছোট প্রায় ৩০০০ কমিউনে বিভক্ত। এই কমিউনগুলোই জেমিন্দে। এগুলো, ইঙ্গ-মার্কিন মুলুকের স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক একক ‘কাউন্টি’র সাথে তুলনীয়। (এনকার্টা এনসাইক্লোপেডিয়া, সিডি-সংস্করণ, মাইক্রোসফট এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪; মাইক্রোসফট কর্পোরেশন)

[৩২] অনুবাদকের টীকা: নিজেদেরকে ‘সভ্য’ মনে করা আর শিকারীসমাজের সদস্যদেরকে ‘বর্বর’ বলে আখ্যায়িত করার এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত লুই হেনরি মর্গানের (১৮১৮-১৮৮১) ১৮৭০ সালে প্রকাশিত সিস্টেম অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি অ্যান্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি এবং ১৮৭৭ সালের অ্যানশাইন্ট সোসাইটি প্রভৃতি বইয়ের প্রভাবে সেযুগে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালে এ-ধারণা সর্বত্রই ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। সারা বিশ্ব জুড়ে সভ্যতার একরৈখিক অগ্রগতির তত্ত্বের বদলে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করা এবং শিকারজীবী, কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, আদিবাসী, অরণ্যবাসীদেরকে অসভ্য, উপজাতি, বর্বর বলে হীনভাবে আখ্যায়িত না করাটাই এখন আমাদের যুগের বৈশিষ্ট্য। ক্রপোৎকিনের আরো একটা যুগ-সীমাবদ্ধতা-চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে এখানে এই ‘বর্বর’ শব্দটার মধ্যে। তাই এসব কথা।

[৩৩] অনুবাদকের টীকা: পূর্ব ইউরোপ এবং উত্তরপশ্চিম এশিয়ার স্লাভীয় ভাষাসমূহে কথা বলা মানুষ এবং তাঁদের বসবাসের এলাকাকে বলে স্লাভ।

[৩৪] এঁদের একজন, ড. আর্থার মিশেল, স্কটল্যান্ডে সুপরিচিত। তাঁর Insane in Private Dwellings (Edinburgh, 1864 ) গ্রন্থটি দেখুন; এবং দেখুন এই প্রবন্ধটিও: ‘Care end Treatment of Insane Poor,’ Edinburgh Medical Journal, 1868।

অনুবাদ: নভেম্বর ২০০৮। পরিমার্জনা: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩। আদিপ্রকাশ: অঞ্জলি, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির বার্ষিক পূজা-প্রকাশনা ২০০৯। বর্তমান সংস্করণটি লেখকের অচেনা দাগ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।